前回はフィギュアの製作について説明をしました。今回はフィギュア製作の続きになります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~⑦戦闘室とフィギュアの製作(フンメル)編その2~

=🐣パテ埋め作業=

フィギュアのポーズ変更が終了した状態が写真1になります。ポーズ変更をしたので、関節部分などに大きな隙間が発生してしまいました。これをエポキシパテで埋めていきます。

🐦️今回使用しているパテを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ メイクアップ材シリーズ No.51 エポキシ造形パテ(速硬化タイプ) 25g 模型用素材

パテ埋めのポイントをフィギュア別に説明していきます。

=🐣装填する兵士=

ラマーを持って砲弾を装填する兵士は、ポーズ変更を行っていないので関節部分に大きな隙間が発生していないです。パーツ間の小さな隙間や、顔の向きをずらした際に発生した隙間がある場合はそれをパテで埋めていきます。

関節の大きな隙間はないですが、左右の手が写真2のようにラマーを握っているようには見えないので、指を自作して握っている感じにします。まずは自作する部分の指パーツを切断します。親指は両手ともいい感じなのでそのままにして、人差し指から小指までを自作する事にします。

まずは指を作りたい部分におおまかにパテを盛って、各指の間にデザインナイフで切れ込みを入れます。指の長さは気にしないで、等間隔になるように人差し指から小指までの切れ込みを入れて下さい。

切れ込みを入れたら、ナイフで写真3のように指の長さを調節していきます。

ここで大事なのは自分が作業しやすいパテの固さを知っておく事です。

エポキシパテは混ぜ合わせた瞬間が一番柔らかくベタベタしています。メーカーやパテの種類によって硬化時間は異なりますが、混ぜ合わせた時から徐々に硬化が始まっていきます。

柔らかい時は形にしやすいですが、ベタベタしてナイフなどでモールドを付けるのが難しくなります。逆に硬化がある程度すすむと硬くなって形を作るのが難しくなりますが、ベタつきが少ないので切り取りやモールドを付ける作業はやりやすくなります。

🐥ベタつきはパテ表面やヘラなどに水を付けながら作業する事で解消されますが、水が多いとプラスチックへの食い付きが悪くなるので注意して下さい。

自分の作業しやすいパテの形状を知っておくと、作業がしやすくなります。私の感覚で例をあげて説明しますが、パテが柔らかいうちに指に切れ込みまで入れるまでの作業をしておきます。切れ込みは硬くなった方が入れやすいですが、失敗した際にやり直しがしやすいので柔らかいうちにやっておきます。

🐥人差し指から小指を自作する場合、一番難しいのは等間隔に指の切れ込みを入れる事だと思います。そのため、失敗しても簡単にやり直しができるように、柔らかい状態での作業をお勧めします。

パテがある程度硬くなったらナイフで指の長さを調節します。短くなり過ぎないように、一気に長さを決めるのではなく徐々に切り取りながら調節をします。そのままだと指がラマーにくっついたように見えるので、最後に軽くラマーと指の間をヘラやナイフでなぞって指とラマーの境目をハッキリさせます。パテのベタつきで作業が上手くいかない時は、このような感じでパテの硬化時間に合わせて作業をしてみて下さい。

プラスチックとパテの境目が目立つ場合は、ラッカー溶剤を浸した筆で境目を撫でていきます。表面が滑らかになり写真4のように境目が目立たなくなります。

握り手の製作が終了した状態が写真5、6になります。表面が荒れている場合も、ラッカー溶剤で撫でる事によって滑らかにする事ができます。ヤスリがけをするのが難しそうな細かい箇所は、ラッカー溶剤で表面を整えて下さい。

🐥ラッカー溶剤を使用すると、表面が滑らかになりますが表面がベタついて乾燥時間が遅くなるので、硬化までは触れないように注意して下さい。

=🐣標準器を操作する兵士=

標準器を操作する兵士は右肩の位置を大きく変更したので、写真7のように肩回りに凸部分が発生してしまいました。凹部分なら問題ないですが、出っ張りがあるとパテ盛りをした際に、不自然になったりシワが付け難くなります。

そのため、邪魔になりそうだと感じた凸部分は、写真8のようにナイフで削っておきます。

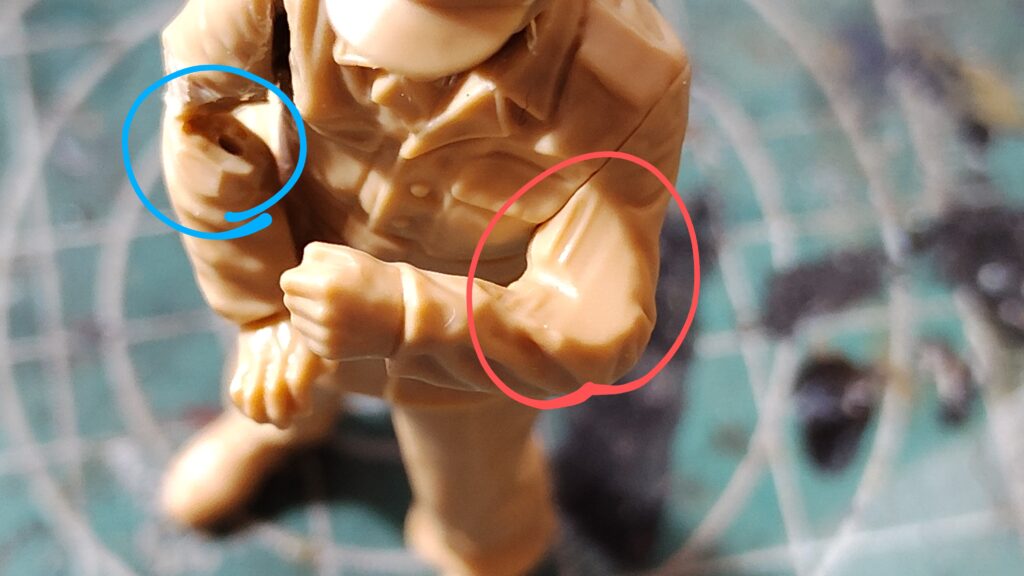

写真9の青丸で囲んだ部分は関節を変更した際の隙間で、肩回りにも大きな隙間が発生しています。また、胸ポケットのモールドが半分しかないので修正する必要があります。

赤丸で囲んだ部分には、隙間はないのですが砲弾を乗せるための大きな窪みがあります。これをパテで修正していきます。

右胸ポケットの修正をします。キットの状態だと右腕を大きく内側に曲げた状態だったので、右胸ポケット半分は再現されていないです。

まずは写真10のようにえぐれていた部分にパテ盛りをします。パテ盛りをしたらヘラなどでポケットの縁を作ります。脇の下などはシワが発生しそうな場所は、軽く爪楊枝や針などでシワを付けます。ポケットのカバーは下に盛ったパテが硬化してからの方が作業しやすいので、この時点では製作せずに硬化を待ちます。

パテが硬化したら、最初からあるポケットカバーのモールドに繋げる感じで、写真11のようにポケットのカバーをパテで製作していきます。慣れないうちは、モールドを削って完全自作するよりも、残っているモールドに繋げるようにした方が、大きさや位置が決めやすいです。

ポケット部分が完全硬化したら肘部分のパテ盛りをします。パテ盛りをする部分が重なる場合は、下になる部分を先に製作して、焦らずに完全硬化を待ってから上になる部分を製作します。硬化しないうちに重なる部分を製作すると、下になる部分の形が大きく崩れてしまう場合があるので注意して下さい。

肘部分にパテを盛ってから爪楊枝やヘラを使用して、シワを付けていきます。周囲のシワと繋がるような感じで、シワを付けていくと自然な感じになります。関節を曲げた内側に深いシワがあるとより自然な感じになります。

最後に表面をラッカー溶剤を浸した筆で撫でて滑らかにしていきます。

パテ盛りが終了した状態が写真12、13になります。

3Dスキャン製のフィギュアはシワが複雑なので、ポーズ変更を避けていましたが実際やってみると、通常のフィギュアよりも簡単なような気がします。

3Dスキャン製のフィギュアはシワが複雑なので規則性がなく、周囲に合わせるようにすれば勝手にそれらしいシワになっていきます。造形的なフィギュアだとシワが規則性に付けられているので、規則性に合わせないと周囲から浮いた状態になりやすくなります。

製作のしやすさは人それぞれなので断言はできませんが、造形タイプのフィギュアで上手くシワが付けられずにフィギュア改造を挫折してしまった方は、ちょっと3Dスキャン製のフィギュアで試してみて下さい。 もしかしたらバッチリ上手くできるかもしれないので一度挑戦してみて下さい。

パテでのフィギュア改造のコツは焦らずに作業をする事です。

一気に同一フィギュアのパテ盛りを進めるよりも、各フィギュアの一部分ずつをパテ盛りしていった方が上手くいきます。パテの硬化時間の関係で一度にできる時間は30分程度なので、コツコツと短い作業を繰り返して進めてみて下さい。

より早く完成させたい人は製作の早い段階で、フィギュアのポーズ変更までやっみて下さい。そうすれば、パテ盛り作業を車両組み立ての合間にやる事が出来るので、パテの乾燥待ちの時間が解消できるようになり、車両の組み立て終了と同時にフィギュアも完成させる事が可能になります。

今回はここで終了です。次回はフィギュア製作の続きと戦闘室内部の製作になります。

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。