前回はナースホルンのフィギュアを製作しました。今回はフンメルの戦闘室とフィギュアの製作になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~⑤フィギュアの製作(ナースホルン)編~

=🐣戦闘室内部の製作=

タミヤのキットは弾薬補給をしている状態を再現しているので、射撃状態にするには少し手を加える必要があります。

キットでは戦闘室側面にある薬莢収納箱と後部にある弾薬庫が閉じた状態になっています。ここを開状態にしたいので今回はパッションモデルのエッチングパーツセットを使用しています。

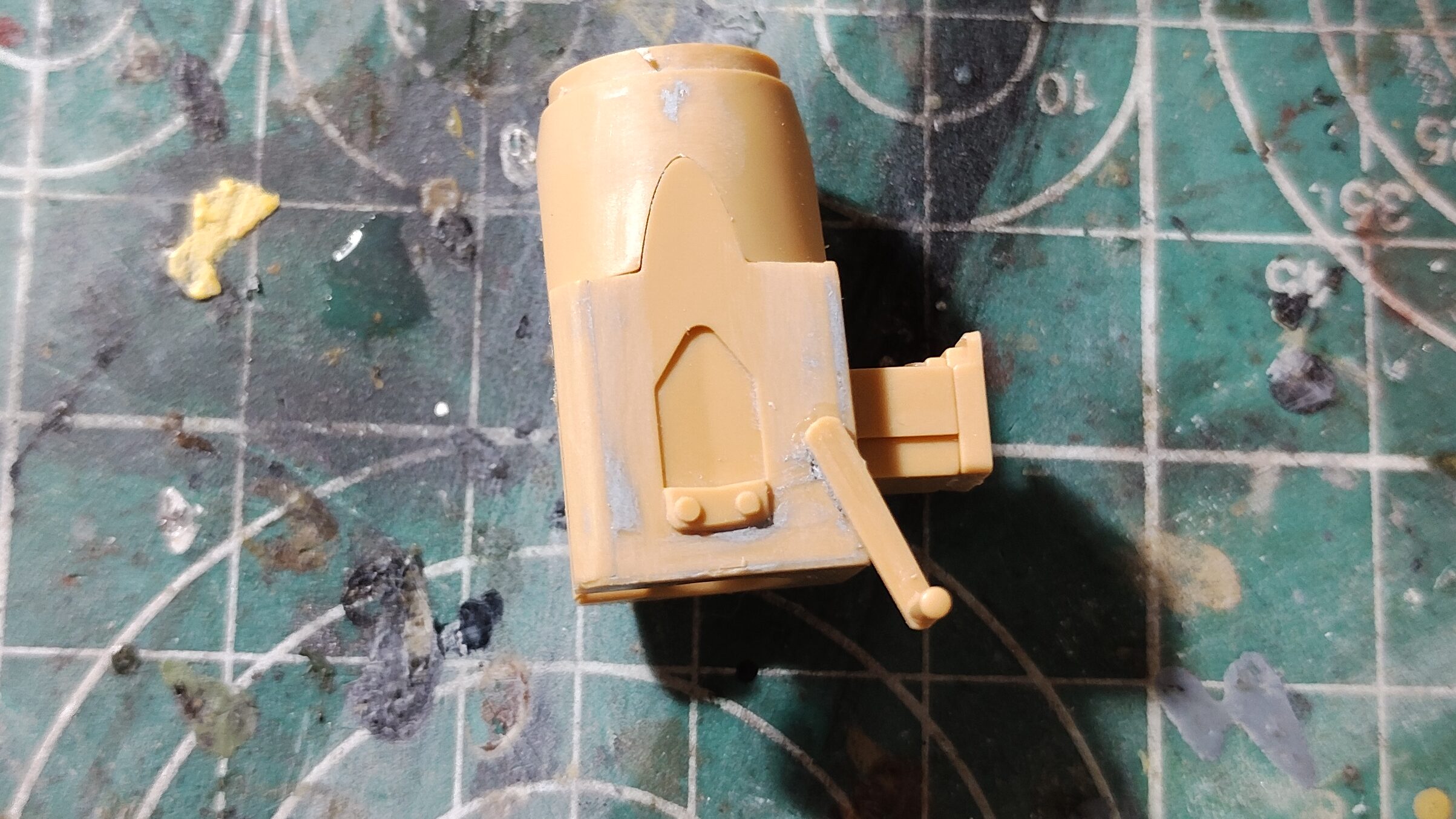

写真1は開状態で組み立てた薬莢収納箱になります。収納されている薬莢は底面部分しか再現されていないので、斜めから見ると内部がスカスカなのが気になってしまいます。

裏面も写真2のように穴が開いていて、この穴に筒状の薬莢をセットして収納しています。しかし、そのままだと裏面の穴から光が入って内部のスカスカ感が目立ってしまうので、後ろにプラ板を貼り付けて穴を塞ぎます。内部が暗くなるとスカスカした感じが目立たなるので、気になる人は参考にして下さい。

収納箱に薬莢が満載状態、もしくは一つも収納されていない状態にするならこの作業は必要ないです。

🐥現在パッションモデルのフンメル用エッチングパーツは生産休止中のようです。しかし、国内のメーカーなので海外製品よりは再販される可能性は高いと思われるので、興味のある方はこまめに販売状況をチェックしてみて下さい。また、他メーカーのキットだと薬莢収納箱が開状態になっているものをあるので、その部分だけ交換して使用する事も可能です。

写真3は砲尾になります。砲尾には鎖栓と呼ばれる栓があり、これを左右にスライドさせて砲弾や薬莢を装填します。今回は射撃状態を再現するので、写真3のように鎖栓を右にスライドさせた開状態で固定させます。砲尾上面にある部品番号C96パーツのレバーを使って鎖栓を開閉するのですが、開状態の時はレバーが写真3の位置になります。説明書の取り付け位置は閉状態の位置なので開状態で組み立てるなら注意して下さい。

🐥鎖栓パーツは閉状態を想定しているので、部品番号C45パーツの前面に大きな肉抜き穴が開いています。開状態にする場合は、事前にエポキシパテなどで埋めておくようにして下さい。

装甲板はナースホルンと同じように、最初にピン跡部分にパテを盛っておくと作業がスムーズに進みます。左右の装甲板を接着してしまうと、フィギュアの改造や位置決めが難しくなるので、写真4のように左右どちらかは外した状態にしておきます。

後部の弾薬箱は片方を開状態、もう片方は閉状態にします。開状態の弾薬庫は塗装してから接着するので、この時点では取り付けてないです。フィギュアの立ち位置を決めるのに重要なので、閉状態の弾薬庫は先に写真4のように接着をしています。

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.335 ドイツ陸軍 重対戦車自走砲 ナースホルン

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.367 ドイツ重自走榴弾砲 フンメル 後期型

=🐣フィギュアの製作=

キット付属のフィギュアは写真5の箱絵のように弾薬を補給している状態を再現しています。このフィギュアを出来るだけ少ない改造で射撃状態になるようにしていきます。

補給作業中のフィギュアを戦闘中に改造するのは難しいのではと思うかもしれませんが、②の記事でも説明したように大口径の榴弾砲は射程が長く前線の後方から射撃をするので、最前線の対戦車砲のフィギュアよりも緊迫感がないため比較的簡単に改造する事が可能です。

🐔下記に榴弾砲と対戦車砲について説明した②の記事を載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~③足回りの製作編~

立ち上がっている兵士は照準や砲の操作、砲弾を受けとる兵士は砲弾を押し込む状態、しゃがんでいる兵士は薬莢を準備している状態になるように改造をしていきます。

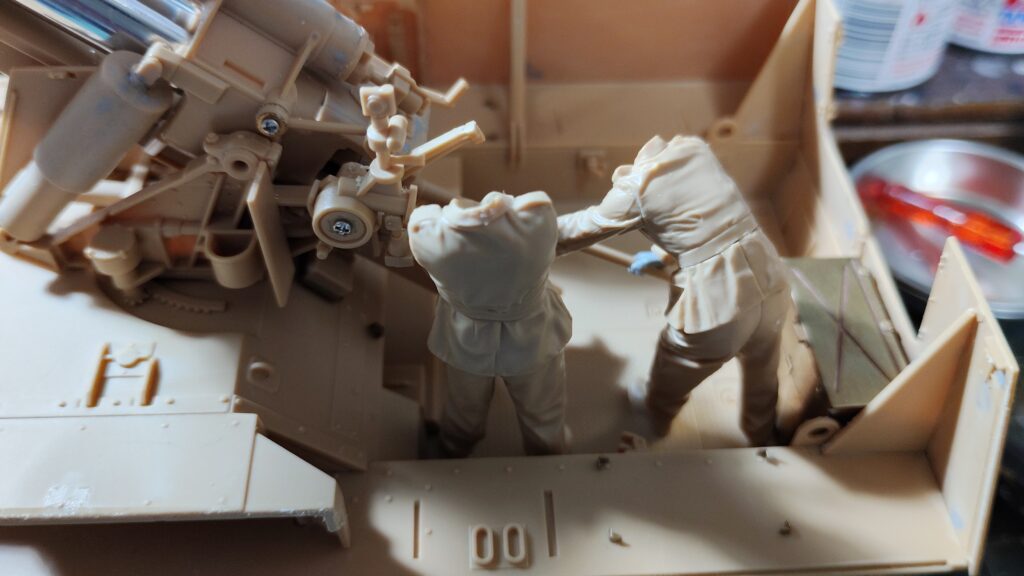

まずは仮組したフィギュアを想定した位置に配置して写真6のようにスペースの確認をします。戦闘室内部のパーツを全て配置していないと、後でフィギュアの足や腕が干渉する場合があるので、接着する必要はないですが仮配置だけでもしておきます。

スペースに問題なければ砲弾を押し込む兵士を製作します。ストレートに仮組をした状態が写真7になります。兵士の前にある部品番号C89の棒は、砲身を掃除するクリーニングロッドに見えますが、これはラマーといって薬室に砲弾を装填するために使用する道具です。これは榴弾砲を射撃する際に必要な道具なので、射撃状態にする場合はラックから外した状態にするようにして下さい。

そのまま手に持たせるには右手の形状がいまいちなので、余っている腕パーツから合いそうな手首を選んで、写真8のように右手首を交換しています。

写真9のようにラマーを手に接着します。砲の角度やラマーの位置を調節して砲とラマーの角度が合うようにします。微妙に角度や位置が合わない時は靴底にパテを盛って調節する事も可能です。

頭部は視線を合わせる必要があるので、使用するフィギュア全てのポーズが決定してから取り付けます。

仮配置した状態が写真10、11になります。砲が大仰角のため砲弾が落ちてきそうですが、記録写真を見ても角度を付けたまま装填しているので、ある程度押し込むとロックがかかって砲弾が固定されるのではないかと思われます。

装填する際は一人が砲弾を支えて、それをラマーで押し込むようです。今回は装填した後でラマーを抜こうとしている状態を再現していますが、装填する瞬間を再現する場合は砲弾を支える兵士を追加して下さい。

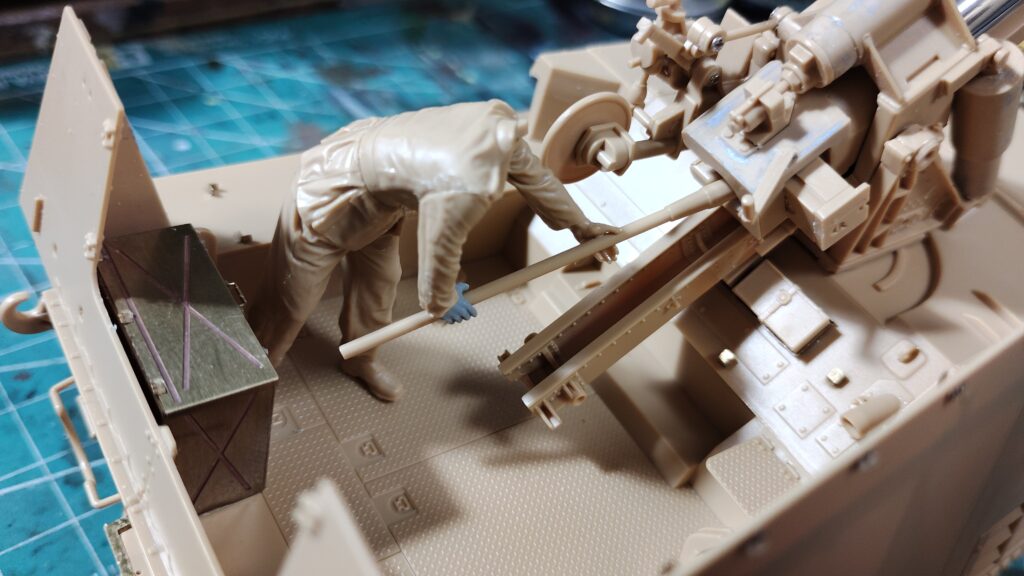

次に薬莢を抱える兵士を製作します。装填中の場合はこの兵士の代わりに装填する砲弾を支える兵士を製作して下さい。設定としては、次に装填する薬莢を準備している状態になります。

まずは写真12のようにそのまま仮組をして、どこの関節を改造するか考えていきます。

変更する関節を決めたら写真13のようにポーズを変更する関節部分で切断します。

曲げる際に干渉する部分を削りながら、写真14のように理想のポーズになるように接着します。隙間は後でパテ埋めするので気にせずに、関節の位置や曲げる方向、腕の長さなどに気を付けて接着をしていきます。

ポーズの改造が終了したら写真15のようにもう一度仮配置して、位置やスペースの確認をして下さい。

今回の記事はここで終了です。次回はフィギュア製作の続きになります。