前回は支柱の取り付けについて説明をしました。今回は銅線を通す作業になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】1/350艦船模型を気軽に製作してみる(ピットロード 1/350 日本海軍海防艦 丙型)~③タミヤハンドレールセットを使用した手すりの製作編その1~

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。エッチングパーツのない通常版も載せておくので参考にして下さい。

ピットロード 1/350 スカイウェーブシリーズ 日本海軍海防艦 丙型 前期型 エッチングパーツ 砲身付

=🐣銅線の取り付け=

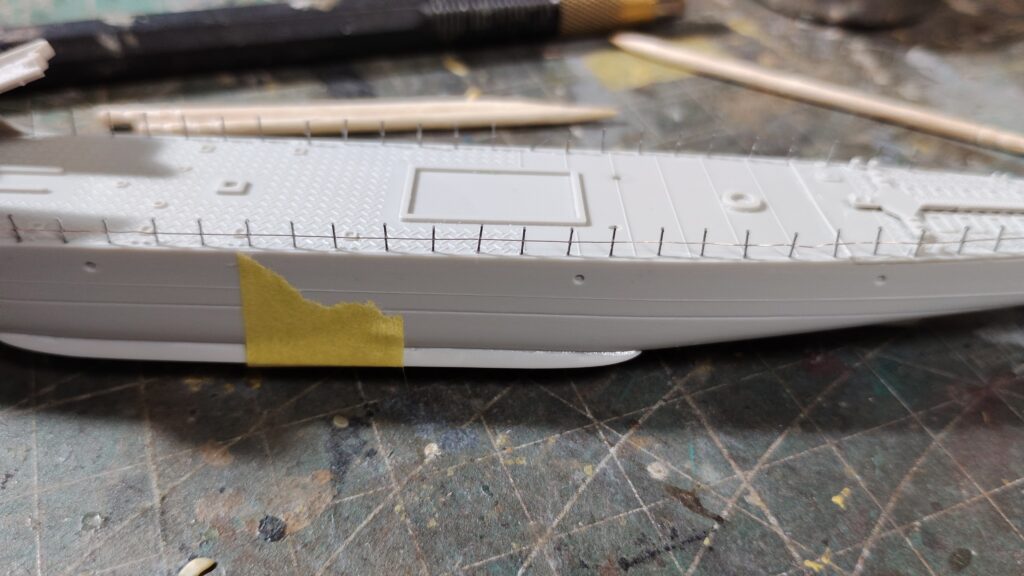

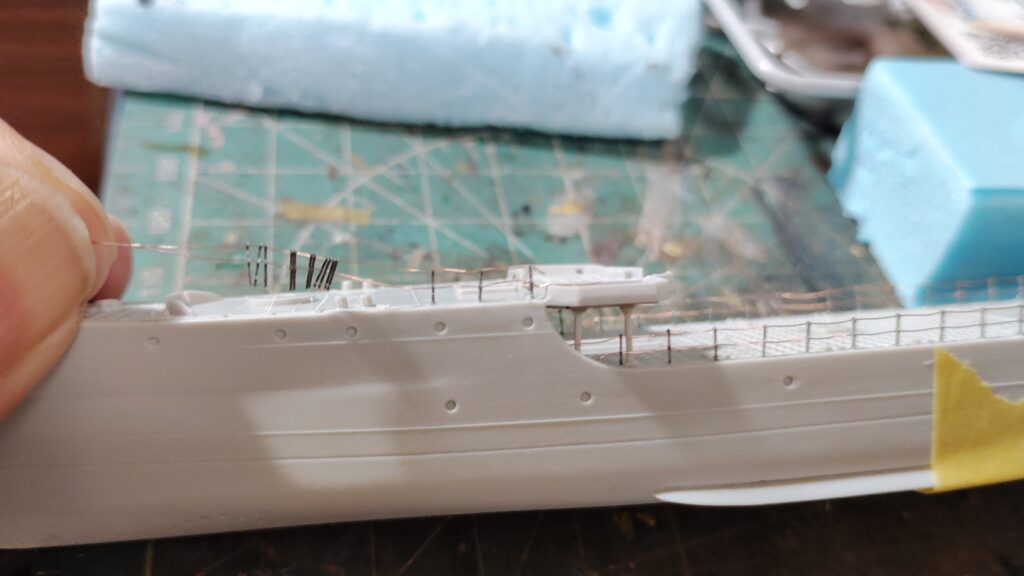

取り付けた支柱の穴に付属の銅線を通します。写真1は手すりの下段に銅線を通した状態です。ピンセットなどで銅線を保持しながら、支柱の穴に一つ一つ通していきます。通し終えたら、最後に瞬間接着剤で両端の銅線を固定します。

二段の手すりは上段の方が銅線を通しやすいですが、先に上段から行うと下段の穴に銅線を通すのがさらに難しくなるので、下段から行うようにして下さい。

穴に金属線を通すだけなので簡単そうに考えてしまいますが、かなり難しい作業になります。通常、針金や真鍮線を穴に通す場合、縁に当たっても金属線自体が硬いので曲がる事はないので、縁に当たった状態から少し金属線をズラせばスッと穴に金属線を通す事ができます。

しかし付属の銅線は細くて柔らかいので、穴の縁に当たってしまうとすぐに曲がってしまいます。曲がった銅線は簡単に直す事ができますが、曲がったままでは穴に通す事ができないのでその都度直す必要があります。柔らかい銅線の場合、穴の縁に当たると曲がってしまうので、穴の縁に触れる事無く銅線を通過させる必要があります。イメージ的には穴に金属線を通すのではなく、針の穴に糸を通す感覚で挑戦してみて下さい。

また、何度か先端を曲げてしまうと、銅線が波打ってしまうので穴に通し難くなります。そうなると、波打った部分を切断する必要があります。そのため、使用する銅線はそれなりに余裕をもった長さに切断してから使用して下さい。少し余裕のある程度やピッタリの長さにしてしまうと、途中で長さが不足してしまう場合があるので注意して下さい。

🐥この作業は模型製作の経験よりも手先の器用さが大事です。初心者でも簡単にできる人もいれば、かなりの経験者でも四苦八苦してしまう人もいると思います。己の器用さを信じてひらすら無心で作業をして下さい。TVチャンピオンの『手先が器用選手権』に通じるところがあるので、あの番組が好きな方は出演者になったつもりで頑張ってみて下さい。

=🐣もう一つの取り付け方法=

説明書には記載させていませんが、もう一つの取り付け方法を思い付いたので説明しておきます。支柱を船体に取り付けてしまうと出来ない作業なので、この方法を試す場合は船体の穴開け作業だけ行うようにして下さい。

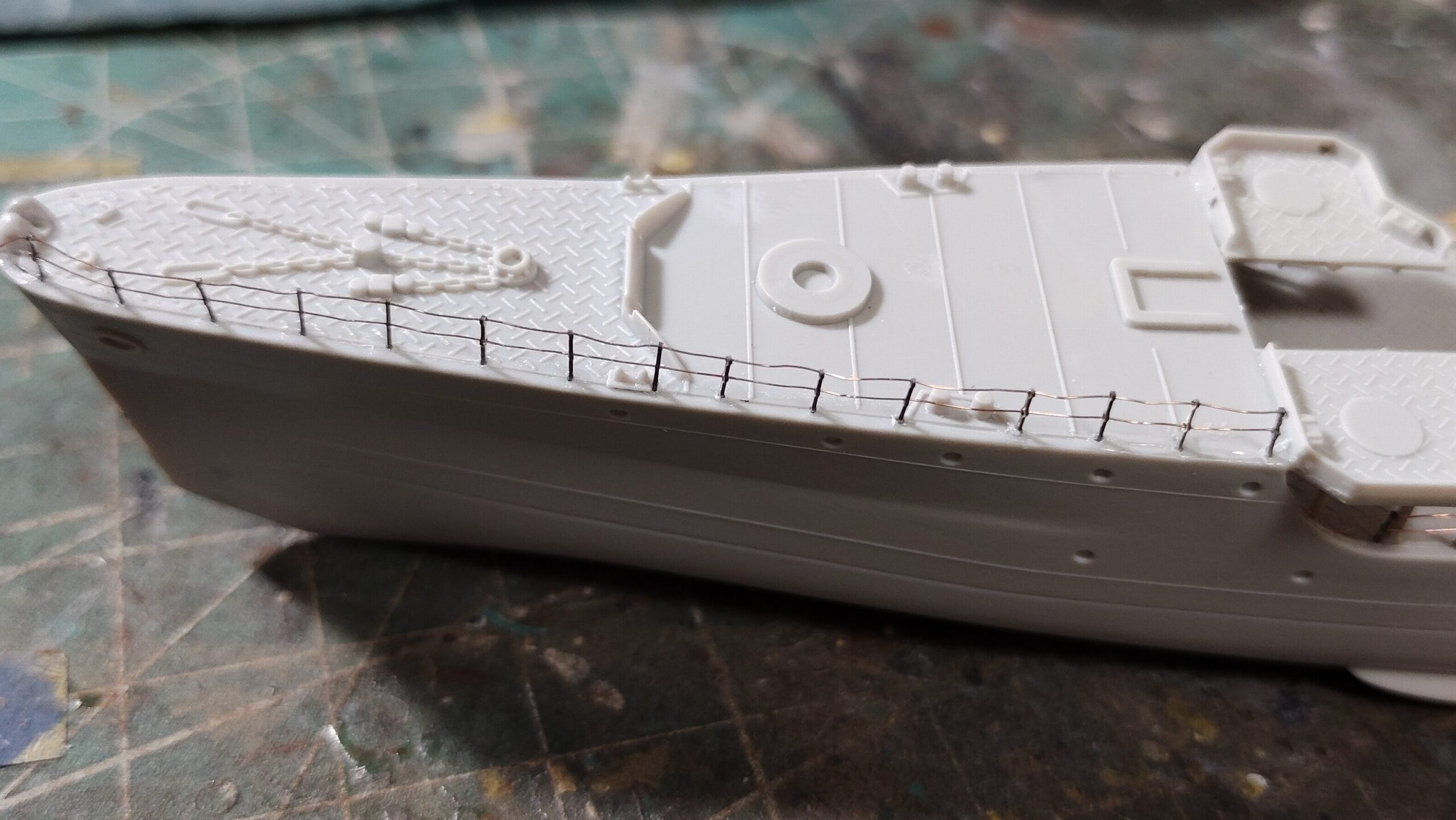

まずは接着していない支柱に銅線を通して瞬間接着剤で銅線を固定します。銅線を固定したら写真2のように必要な数の支柱を銅線に通します。

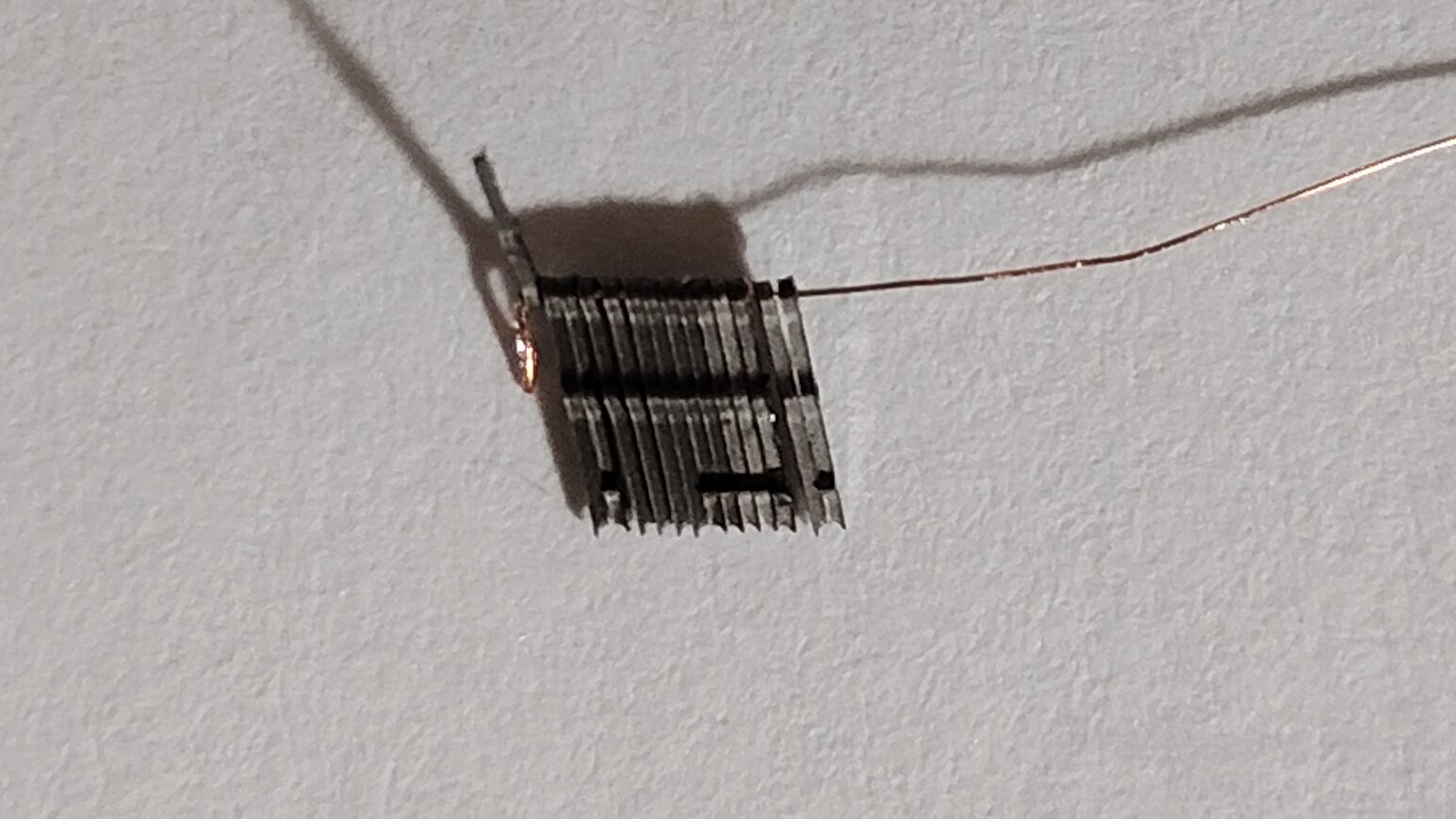

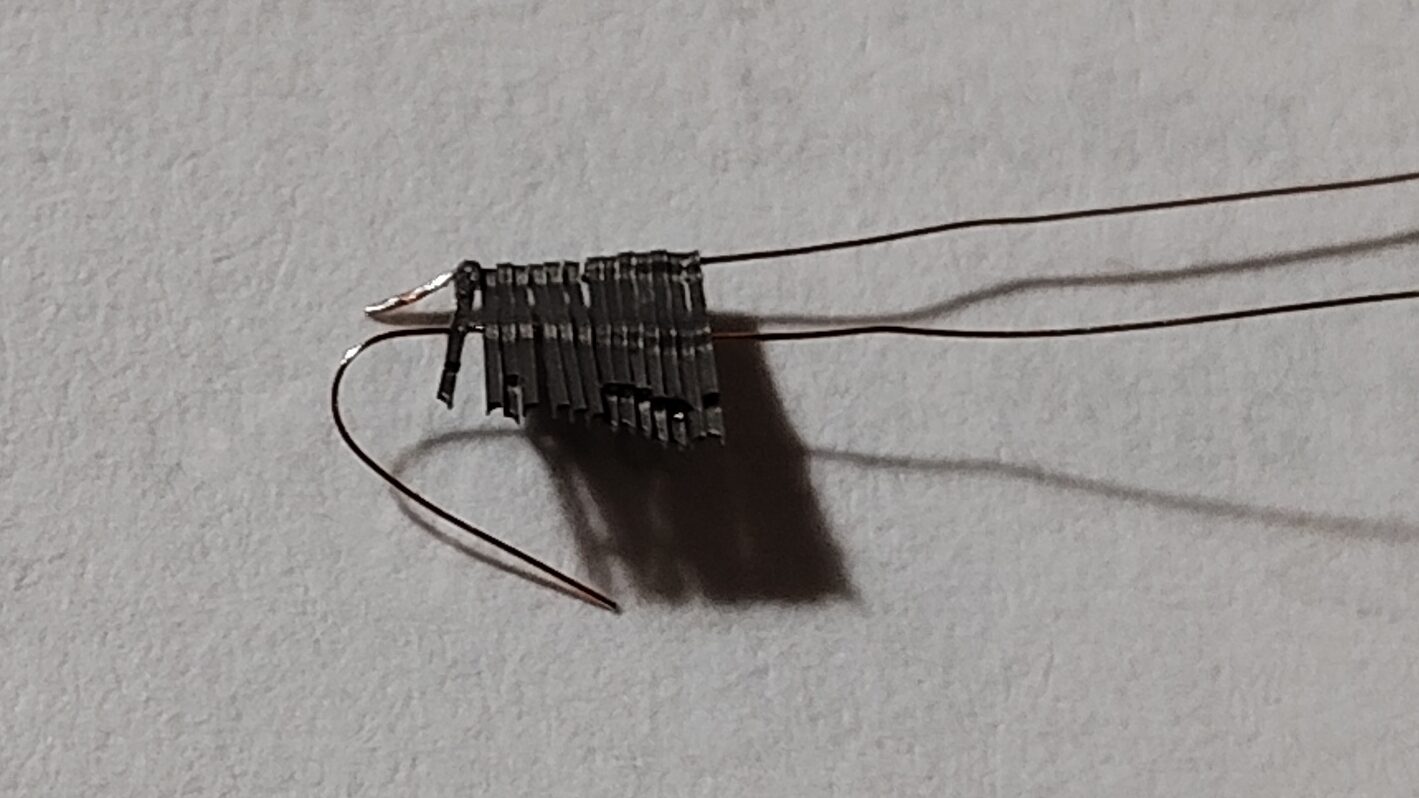

銅線を通した支柱を写真3のように束ねます。スチレンボードなどに刺して束ねるとより安定して作業がしやすくなります。穴が重なるようにして束ねて下さい。

束ねた支柱に銅線を通します。うまい具合に穴が重なっていると一気に銅線を通す事ができます。銅線を通したら端の支柱にだけ銅線を接着します。銅線を通した状態が写真4になります。支柱の数が多くなれば、それだけ銅線を通し難くなるのでしっかり穴が重なるように束ねて下さい。

この方法だと一気に銅線を穴に通す事ができますが、取り付け作業がかなり面倒になります。そのまま支柱を船体に取り付けるだけなのですが、写真5のように銅線に通した支柱が外れないように左手で銅線を保持する必要があります。

そのため支柱に接着剤を付けて所定の位置に差し込む作業を、利き腕1本だけで行う必要があります。一見簡単そうにも見えますが、支柱を1本抽出してから接着剤を点付けし、それを船体の穴に差し込むという作業を、支え無しの状態から利き腕1本で行うのはかなり難易度が高いです。作業終了するまでは手が離くなってしまうので注意して下さい。

銅線に支柱を通してから船体に接着した状態が写真6になります。仕上がり状態は通常のやり方とあまり変わらないので、作業しやすい方法でやってみて下さい。

この方法だと事前に銅線を支柱に通しているので、角度がキツい箇所でも分割せずに手すりを製作する事ができます。円形の台座などに手すりを取り付けるには向いていると思います。手すりを取り付ける場所の状況によって使い分けてみて下さい。

=🐣ワイヤーの弛み表現=

銅線の接着が終了したら爪楊枝などを使用してワイヤーの弛みを表現します。銅線は柔らかいので軽く上から押せば簡単に弛みが表現できます。強く押しすぎると銅線が外れてしまうので注意して下さい。

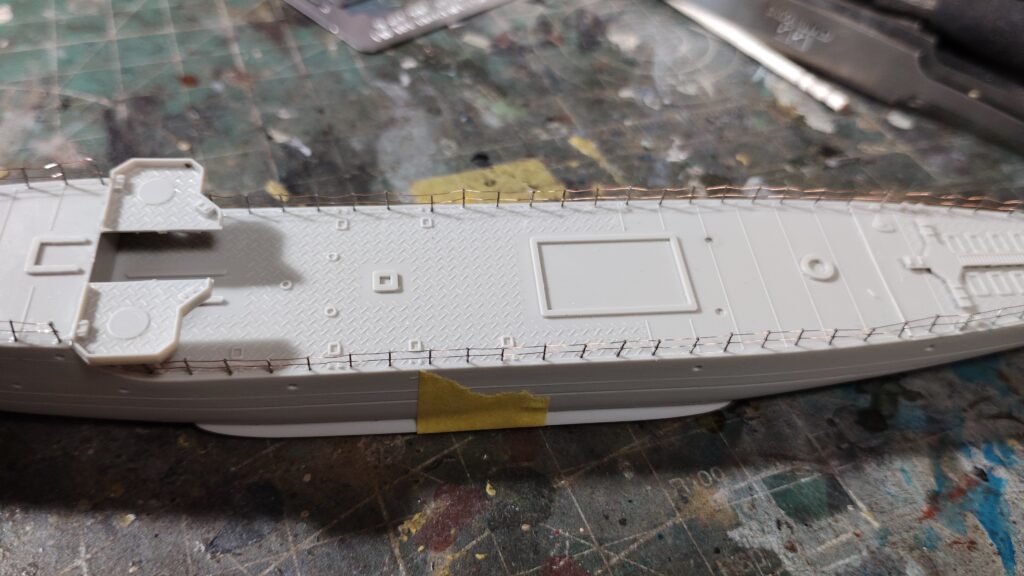

弛みを付けた状態が写真7、8になります。

ちなみに写真7の左舷は銅線に支柱を通してから取り付けを行い、右舷は支柱を船体に取り付けてから銅線を通す通常のやり方で製作しています。銅線を支柱に通してから取り付けた方は、左手で銅線を保持していた影響で銅線がピンと張ってしまい、やや弛みが付け難くなってしまいました。弛みを付けたい場合は、銅線をピンと張らずに少し余裕のある状態で接着するようにして下さい。

🐦️今回使用したハンドレールセットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ 1/350 ディテールアップパーツシリーズ No.42 ハンドレールセットA

=🐣どうしても難しい人のための裏技=

支柱までは取り付けたけど、銅線を通す作業で挫折してしまい作業が止まってしまったという人もいると思います。そういった場合は銅線を0、1㎜の真鍮線に代えて作業をしてみて下さい。

真鍮線は銅線よりも硬いので比較的穴に通しやすいです。代償としてワイヤーの弛みは表現できなくなりますが、そのまま放置してしまうよりはマシだと思うので、途中で挫折してしまった人は銅線を真鍮線に代えて作業をしてみて下さい。

=🐣おまけ=

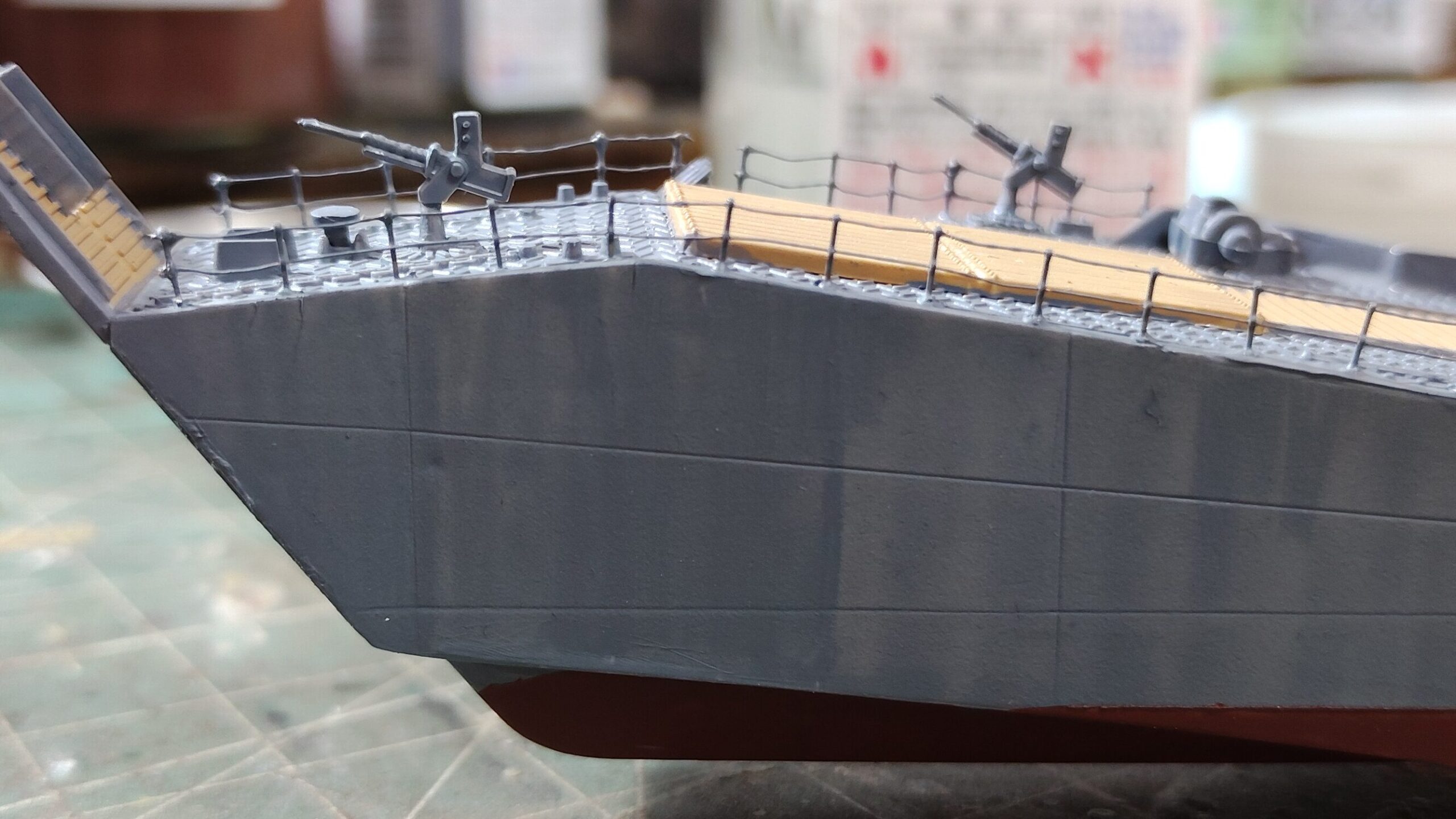

写真9は今回の海防艦と同時に製作したピットロードの1/350二等輸送艦の船首です。写真で解るように船首部分が大きく曲がっています。このような箇所に通常の手すりパーツを取り付けるのはかなり難しいですが、ハンドレールセットならこの程度の角度なら難なく自然な感じで仕上げる事が可能です。

通常のエッチングパーツなら、船体周囲の手すりの取り付けは数十分で終わる作業なのですが、ハンドレールセットを使用すると数時間かかってしまいます。修行のような作業ですが、実際の手すりと同じような作業で製作するので、一体型の手すりと比べると独特の質感があります。1/700では解らない質感でも1/350ならハッキリと感じる事ができるので、じっくり本格的に手すりを仕上げてみたい人はちょっと参考にしてみて下さい。

かなり苦労して製作したので、多少形が不格好でも不思議な愛おしさが作品に湧いてきます。それなりに苦労はしますが、ハンドレールセットを使用した人にしか解らない充実感もあるので、ちょっとモデラーズハイ的な感覚を感じてみたい人は是非挑戦してみて下さい。

今回はここで終了です。次回は艦橋の製作になります。