前回は水牛のポーズ変更と合わせ目処理について説明をしました。今回は塗装になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】1/35スケールの動物製作方法(ゲッコーモデル 1/35 水牛セット)~②組立て編~

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

ゲッコーモデル 1/35 ベトナム 水牛セット 1960年-1970年代

=🐣基本塗装=

今回はタミヤエナメル塗料を使用して塗装をします。塗装はアクリル塗料やラッカー系塗料でも問題ないので、自分が筆塗りしやすい塗料を使用して下さい。

タミヤエナメル塗料XF24ダークグレイで全体を、写真1、2のように塗装します。

=🐣スミ入れ(1回目)=

そのままだと体毛のモールドが引き立たないので、スミ入れをして体毛のモールドを強調させます。今回はエナメル塗料を使用したので、クレオスの水性ウェザリングペイントのブラックを薄めた塗料でスミ入れをしています。

アクリル系やラッカー系の塗料を使用した場合は、エナメル系のスミ入れ用塗料を使用しても問題ないです。

スミ入れをした状態が写真3、4になります。

スミ入れした塗料の拭き取りは、毛並みと同じ方向で拭き取るようにして下さい。そうすると、吹き残しが毛並みのように見えるので自然な感じになります。

🐦️エナメル塗料で塗装した場合、エナメル系のスミ入れ塗料を使用すると下地が溶けてしまいます。水性のウェザリングペイントはエナメル系塗料に影響しないで使用できるので、エナメル塗料を使用した際のスミ入れにはお勧めです。下記に載せておくので参考にして下さい。

GSI クレオス(GSI Creos) GSIクレオス 水性ウェザリングペイント 6色セット 模型用塗料

GSI クレオス(GSI Creos) GSIクレオス 水性ウェザリングペイント 専用うすめ液

=🐣影部分の塗装=

基本色にフラットブラックを加えて、影になる部分に塗る色を製作します。基本色に合わせて加えるブラックの量を調節して下さい。

製作した影色を凹部分に塗っていきます。筋肉の盛り上りが強調されるように影色を塗っていきます。影色を塗り終えた状態が写真5、6になります。

動物キットは単調になりやすいので、こういった箇所で立体感を出すようにして下さい。

=🐣ドライブラシ=

基本色にホワイトなどを加えた明るい部分の色を製作します。

製作した塗料でドライブラシをします。これは、光の当たる明るい部分を強調するだけでなく、毛の表現も兼ねる事ができます。ドライブラシをする際は、毛の向きと同じ方向に筆を動かすようにして下さい。

ドライブラシを終えた状態が写真7、8になります。毛並みの多い動物は通常よりもドライブラシを多めに加えると、毛がフサフサした感じになります。

白馬などの白い動物は白のドライブラシが目立たなくなるので、基本塗装をXF57バフやXF55デッキタンなどの少し色の着いた色で塗って、ドライブラシを白で行えば白毛の表現と明暗を同時に加える事が可能です。

ドライブラシは立体感を出すだけではなく、細かい毛の表現にも向いています。動物キットを塗装する際は、ドライブラシを上手く活用してみて下さい。

=🐣細部塗装=

角や目などを塗装します。箱絵や写真などを参考にしながら色を決めて下さい。目はツヤ有り、鼻は半ツヤで塗ると動物っぽくなります。ツヤの状態も気にしながら、細部塗装を行ってみて下さい。

細部塗装が終了した状態が写真9、10になります。

=🐣スミ入れ(2回目)=

もう一度スミ入れをして毛のモールドを強調させます。細部塗装をした部分にもスミ入れをして一体感を出します。強めにするとドライブラシの効果が薄れるので、通常よりも薄めにしてスミ入れを行います。

2度目のスミ入れを終えた状態が写真11、12になります。色調は整いますが、全体的に少し暗くなってしまいます。暗くなるのが嫌な場合は、2度目のスミ入れは控えて下さい。

ドライブラシをやり過ぎた場合は、2度目のスミ入れをした方が引き締まった感じになります。毛並みの表現も強調できるので、ドライブラシをして毛のモールドが目立たなくなったと感じた場合は、2度目のスミ入れをしてみて下さい。

=🐣完成=

足元に軽く土色のパステル粉を付着させて完成です。

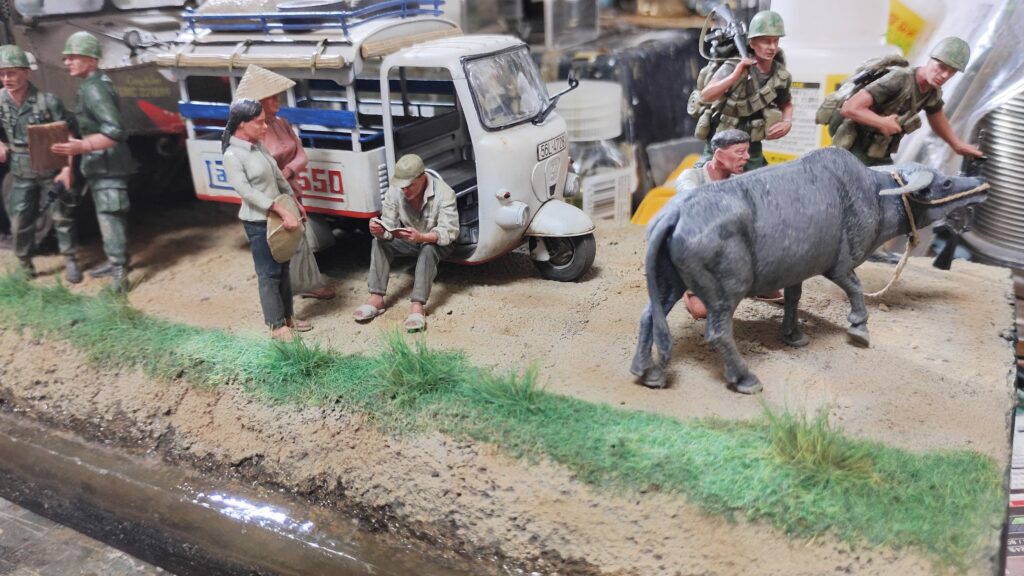

ジオラマベースに配置した状態が写真14~16になります。

ジオラマ全景は写真17~20になります。今回は細長いスペースが余っていたので、先に製作したM76オッターを利用して、空きスペースに合うサイズのジオラマを製作してみました。

田んぼのあぜ道で水牛が立ち往生してしまい、車両が通行できなくなってしまった状態を表現しています。

動物キットは首や頭の角度や位置を変えるだけで、かなり雰囲気が変わります。頭部や首の位置や角度調節などは、合わせ目処理の延長線上の作業になるので、特別に難しい作業ではないです。少しだけ角度や位置を自分のイメージに合わせてズラして取り付けると、製作する情景の幅が一気に拡がると思います。

動物キットはそれなりに発売されていますが、通常のフィギュアセットと比べると選択肢は少なく、理想のポーズに近いキットを探すのは一苦労です。合わせ目処理のついでにポーズ変更もできるようになれば、動物に合わせてフィギュアや車両を配置するのではなく、フィギュアや車両に合わせた動物を配置する事が可能になります。

今回の記事はここで終了になります。動物キットの製作に興味のある方はちょっと挑戦してみて下さい。

🐔今回の記事一覧を下記に載せておきます。目次代わりに使用して下さい。