前回は前部艦橋の製作について説明をしました。今回は後部マストの製作になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】フルハルモデルを使用した洋上ジオラマ製作方法(ドラゴン 1/700 アリゾナ)~⑨船体の組み立てと塗装編その4~

🐦️今回製作しているキットを下記に載せておきます。エッチングパーツも一緒に載せておくので、こちらも参考にして下さい。

プラッツ ドラゴン 1/700 WW2 1941年12月8日 真珠湾攻撃 アメリカ 戦艦 アリゾナBB-39 & 日本 九七式艦上攻撃機 2機 付属

トムスモデル 1/700 艦船用エッチング 米海軍 戦艦 アリゾナ用

プラッツ/フライホーク 1/700 WW.II アメリカ海軍艦船用 手すり エッチングパーツ

=🐣後部マストの製作=

後部マストも艦橋製作と同じように、上部の構造物が水平になるように取り付けます。

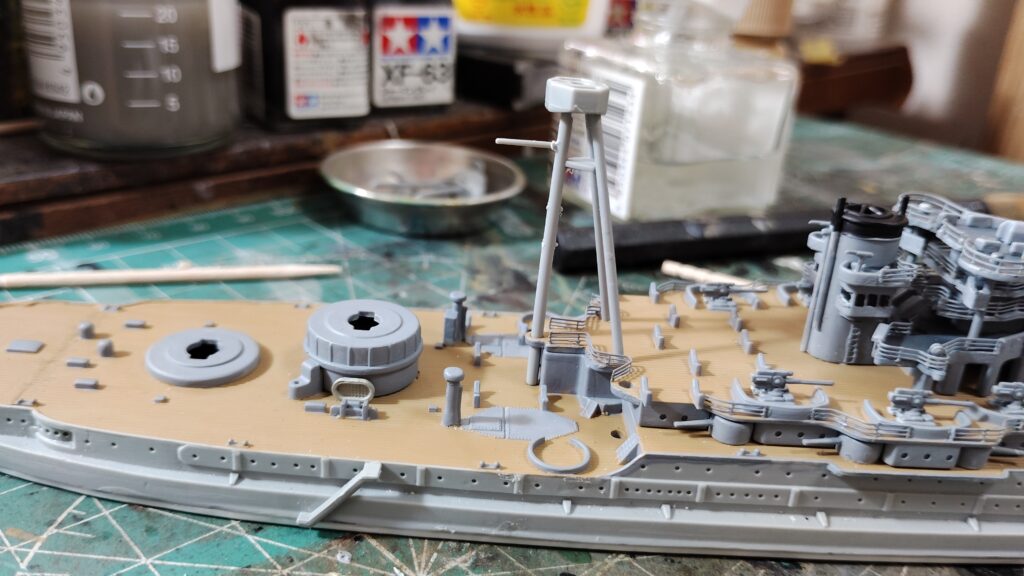

まずは前部2本の支柱を上部構造物に接着して写真1のように、上部構造物が水平になるように微調整をしながら仮組みをします。位置が決まったら後部の支柱だけ船体に接着して、そのまま固着するまで放置します。

後部の支柱が船体に固着したら、上部構造物全体を外して写真2のように後部支柱を塗装します。もう一段フロアを取り付けるので、エッチングパーツはマストを接着してから取り付ける事にしす。

写真3のように中段のフロアを後部マストの支柱に通します。中段フロアも水平にする必要があるので、接着はしないでフロアの穴に支柱を通すだけにします。

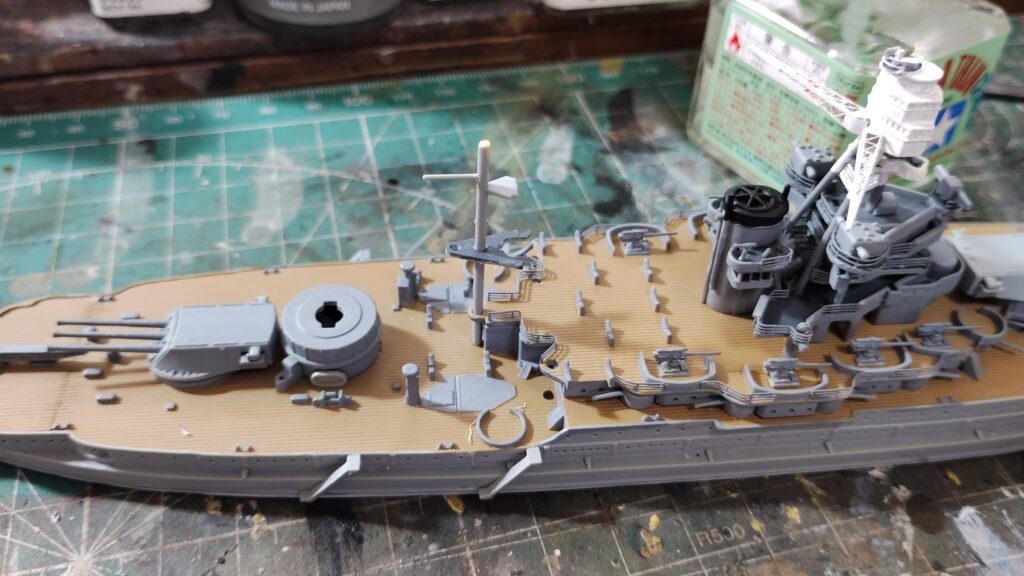

後部マストを写真4のように船体に接着します。上部構造物が水平になるよう注意しながら取り付けていきます。この時、中段フロアは接着しないようにして下さい。

後部マストが固定したら写真5のように、中央フロアを接着します。水平になるように注意しながら流し込み接着剤で固定します。多少取り付け位置が変わっても構わないので、しっかりと水平になる位置で取り付けて下さい。

マストを全て組み立ててから船体に取り付けると、上部構造物やフロア部分が傾いた状態になってしまう事があります。取り付けた支柱に合わせて、フロアや構造物の接着位置を決めた方が水平に取り付けやすいです。

後部マストの取り付けが終了したら、写真6のように手摺を取り付けます。

=🐣白塗装について=

アリゾナの上部構造物は白色で塗装するのですが、白を筆塗りすると下地が透けてしまう事が多いです。透け防止にのために重ね塗りをしても、先に塗った塗料が溶け出して上手く塗れずに困ってしまう人も多いと思います。

エアブラシで塗装をすれば比較的簡単に均一な白塗装ができるのですが、この状況ではマスキングがかなり面倒になります。エアブラシほどきれいに塗装はできませんが、簡単に透けない白塗装の方法を説明するので、白塗装で困っている方は参考にしてみて下さい。

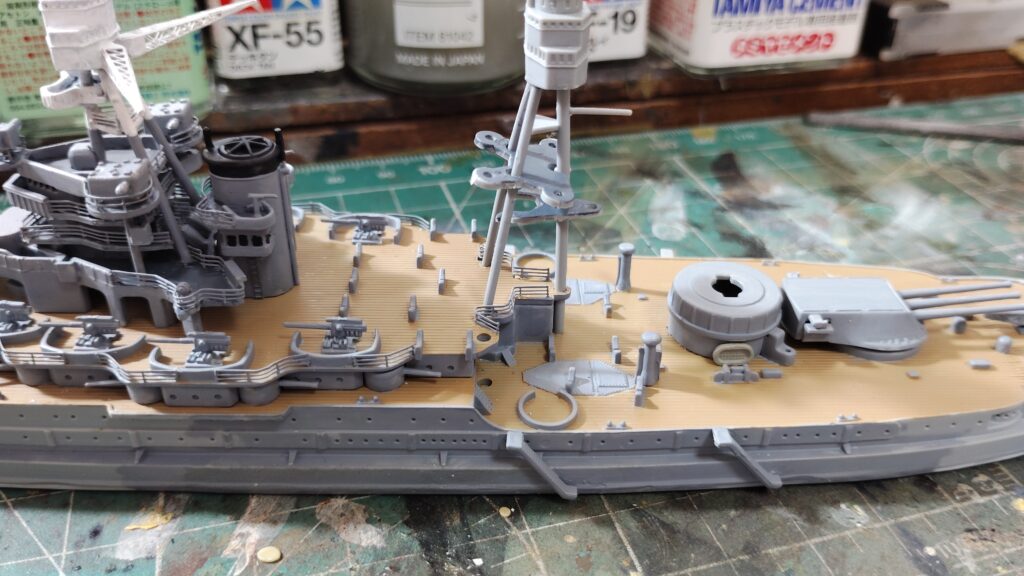

まずはタミヤエナメル塗料XF2フラットホワイトで後部マストの上部を写真7のように塗装します。少し下地が透けてしまいますが、あまり気にしないで塗膜が厚くならないよう注意しながら塗装して下さい。

塗料が乾いたらタミヤアクリル塗料XF2フラットホワイトで重ね塗りをします。エナメル塗料とアクリル塗料は互いの塗膜に影響 しないので、下地が溶け出す事なく重ね塗りをする事ができます。少し薄めにして白色塗装部分全体にコーティングするような感じで塗っていきます。

アクリル塗料が乾いたらもう一度エナメル塗料のフラットホワイトを重ね塗りします。重ね塗りの際は少し薄めの塗料で塗装をして下さい。あまり筆を動かすと、先に塗ったアクリル塗料の隙間からエナメル塗料が入り込んで下地が溶け出す場合があるので、1~2度の筆運びで塗装するようにして下さい。

エナメル→アクリル→エナメルで3度塗りした状態が写真8になります。3度塗りでも白塗装が透ける場合は、もう一度重ね塗りを繰り返します。

写真7の前部艦橋部分は3度塗りが終了した状態で、後部マストは最初のエナメル塗料での塗装が終了した状態になります。比べてみると発色度合いの違いが解ると思います。

ちなみにアクリル塗料で基本塗装している場合は、アクリル→エナメル→アクリルの順番で重ね塗りをして下さい。

こうすれば、簡単に発色の良い白塗装をする事が可能です。ポイントは2度目以降の重ね塗りをする塗料を薄目にする事です。そうすれば塗膜は厚くならないので、モールドが埋まる心配もないです。最初の塗装である程度着色できているので、重ね塗りの塗料が薄目でもしっかり色が着いていきます。

=🐣手摺に干渉するパーツの取り付け=

写真9は後部マストの測定器なのですが、左右の突起が手摺に干渉してフロアに接着できません。 手摺を取り付ける前に取り付けると、今度は手摺が接着できなくなります。

伸ばしランナーを使用して接着面のかさ上げをします。写真10のように伸ばしランナーを接着基部に取り付けて手摺に干渉しない位置まで左右の突起をかさ上げします。

取り付け基部は手摺でほとんど見えないので、正確に太さを合わせる必要はないです。なんとなく同じ太さに見える程度の伸ばしランナーを使用して下さい。

先に測定器や探照灯などのパーツを取り付けてしまうと、パーツが干渉して手摺の取り付けが難しくなる場合があります。このような場合は先に手摺を取り付けてから、パーツの干渉する部分を処理した方がきれいに仕上がります。測定器は左右に張り出したパーツがあるのでかさ上げしましたが、通常は干渉する部分を少し削るだけで上手く収まります。

エッチングの手摺を使用する場合は、パーツを取り付ける順番に注意して下さい。

🐔伸ばしランナーについて説明した記事を下記に載せておきます。伸ばしランナー製作の参考にして下さい。

【初心者向け】簡単ディテールアップ法 ~伸ばしランナー編①~

=🐣タラップの製作=

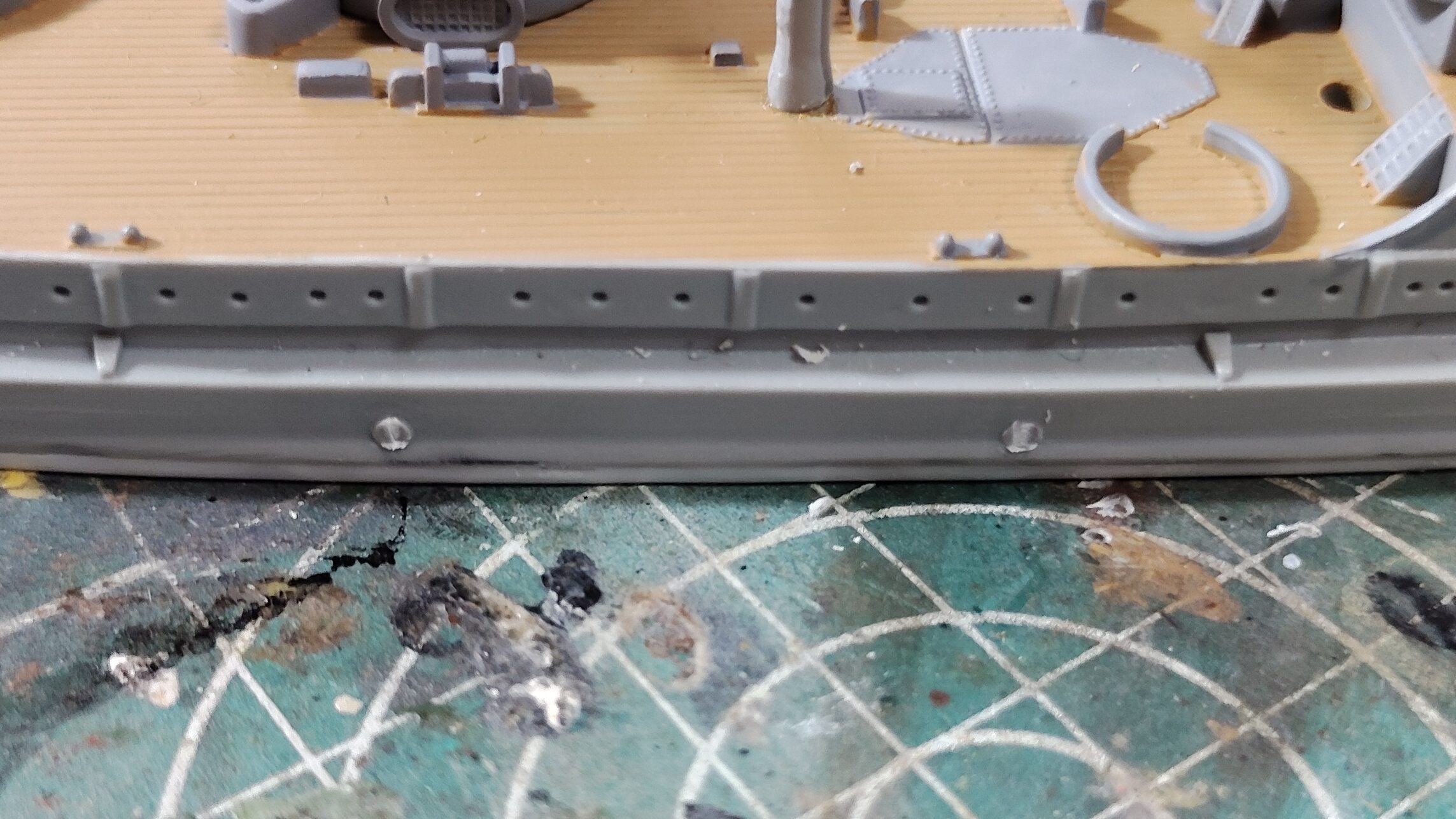

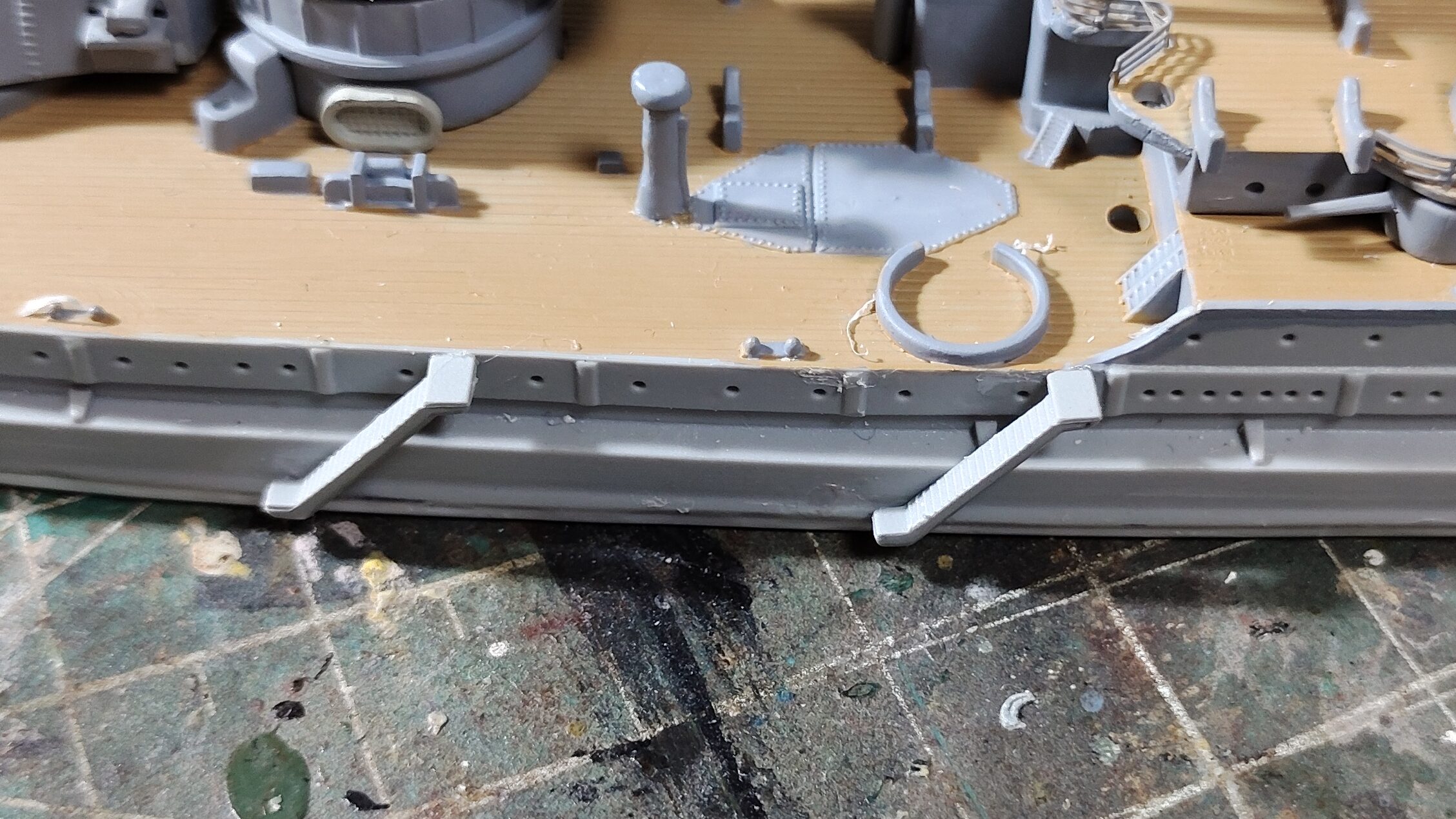

乗降に使用するタラップは取り付けガイドの穴が大きく、写真10のように接着後でも取り付け穴が目立ってしまいます。

これはかなり目立つので穴を埋めます。パテで埋めても良いのですが、今回は伸ばしランナーを使用します。

🐥航行中の状態を再現する場合は、船外タラップは収納されているで穴を埋める必要があります。製作する状況に合わせて処理を行って下さい。

まずは写真11のように伸ばしランナーを製作します。埋める穴が大きめなので少し太めにします。

伸ばしランナーの根本部分を写真12のように、しっかりと穴に差し込み流し込み接着剤を差し込んだ部分に流し込みます。少し多めに接着剤を流し込むようにして下さい。接着したらこのまま接着剤が乾燥するまで丸1日放置します。

接着剤が乾いたらニッパーで写真13のように飛び出ている部分を切り取ります。

切り取った伸ばしランナーの基部をナイフやノミで、写真14のように切り取ります。接着剤で溶けたプラスチックがパテ代わりになっているので、継ぎ目が目立たないようになっていますが、隙間や継ぎ目が目立つ場合はパテで修正して下さい。

🐥使用する接着剤の量が少ないと隙間が発生しやすくなるので注意して下さい。

タラップの取り付けガイドを切り取って船体に接着します。前部のタラップは乗降口がブルワークと重なってしまうので、少し位置をズラして接着しています。

タラップを取り付けた状態が写真15になります。

今回はここで終了です。次回は細部の製作になります。

🐔今回の記事一覧を下記に載せておきます。目次代わりに使用して下さい。