前回は車両の塗装について説明をしました。今回はフィギュアの塗装と配置について説明をします。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】簡単!車両に合わせた歩兵フィギュア改造方法(ドラゴン 1/35 キングタイガー)~⑮車両の塗装編その3~

=🐣操縦手の塗装と配置=

操縦手はえんどう豆パターンの迷彩で塗装をします。フィギュアは皮膚部分をアクリル塗料、服や装備品はエナメル塗料で塗装しています。

🐔えんどう豆パターンの迷彩塗装について詳しく説明した記事を下記に載せておきます。こちらを参考にして下さい。

【初心者向け】簡単!1/35フィギュア迷彩塗装のコツと方法(タミヤ 1/35 ドイツ歩兵)~①準備編~

🐔顔など皮膚部分の塗装については下記に載せた記事を参考にして下さい。

【初心者向け】車体に合わせた戦車兵フィギュアの改造方法(ドラゴン 1/35 ヘッツァー コマンドバージョン)~⑥顔の塗装編その1~

塗装を終えた状態が写真1、2になります。

フィギュアの迷彩塗装のコツは明暗をしっかり付ける事です。苦労して塗った迷彩柄の上から、暗色で凹部分を塗ったり凸部分にドライブラシをかけるのはかなり勇気が必要な作業ですが、明暗をしっかり付けた方がハッキリした形になります。

そもそも人物の形状や大きさを、ハッキリ認識させないようにするのが迷彩服の役割です。そのため、迷彩柄の塗装が上手くいけばいくぼど凹凸感が少なくなって、服としてはボンヤリした感じになってしまいます。実際の迷彩服としては、ぼんやりとして形がつかめない方が良いのですが、模型的に考えるとはっきり形状が解るように表現した方が見映えがよくなります。

迷彩柄が上手く塗れたのに、全体がボンヤリした感じになってしまった時は、思いきって明暗をはっきり付けてみて下さい。

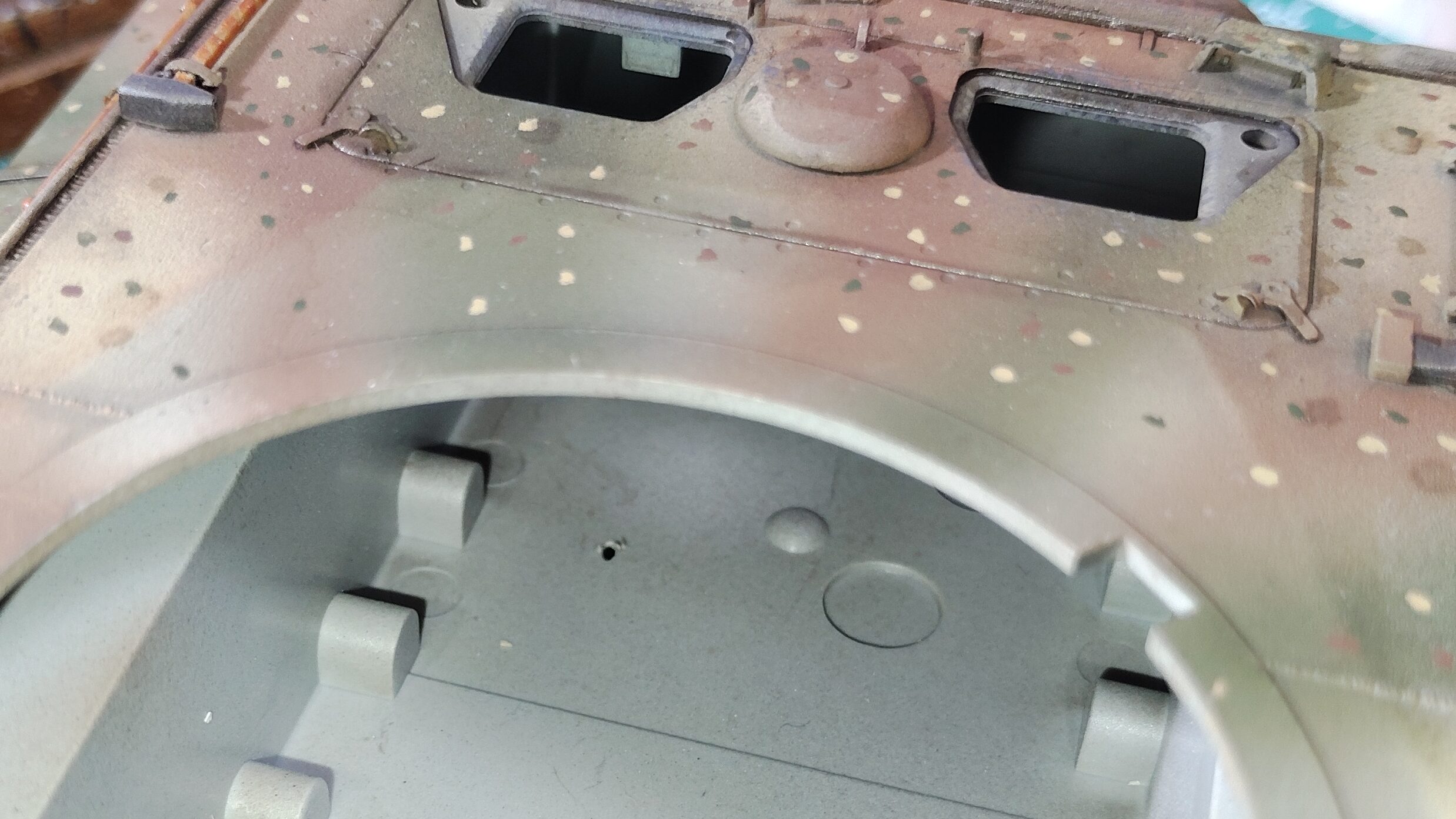

塗装した操縦手を設置します。このフィギュアはハッチ開口部よりも大きく外側からは設置できないので、内側から設置作業を行います。

配置決め作業の際に車体下部に開口した写真3の穴に、塗装したフィギュアを写真4のように差し込みます。

🐔下記に操縦手の取り付け方法について説明した記事を載せておきます。穴開けなどの方法はこちらを参照して下さい。

【初心者向け】簡単!車両に合わせた歩兵フィギュア改造方法(ドラゴン 1/35 キングタイガー)~⑤フィギュアの配置とポーズ決め編その2~

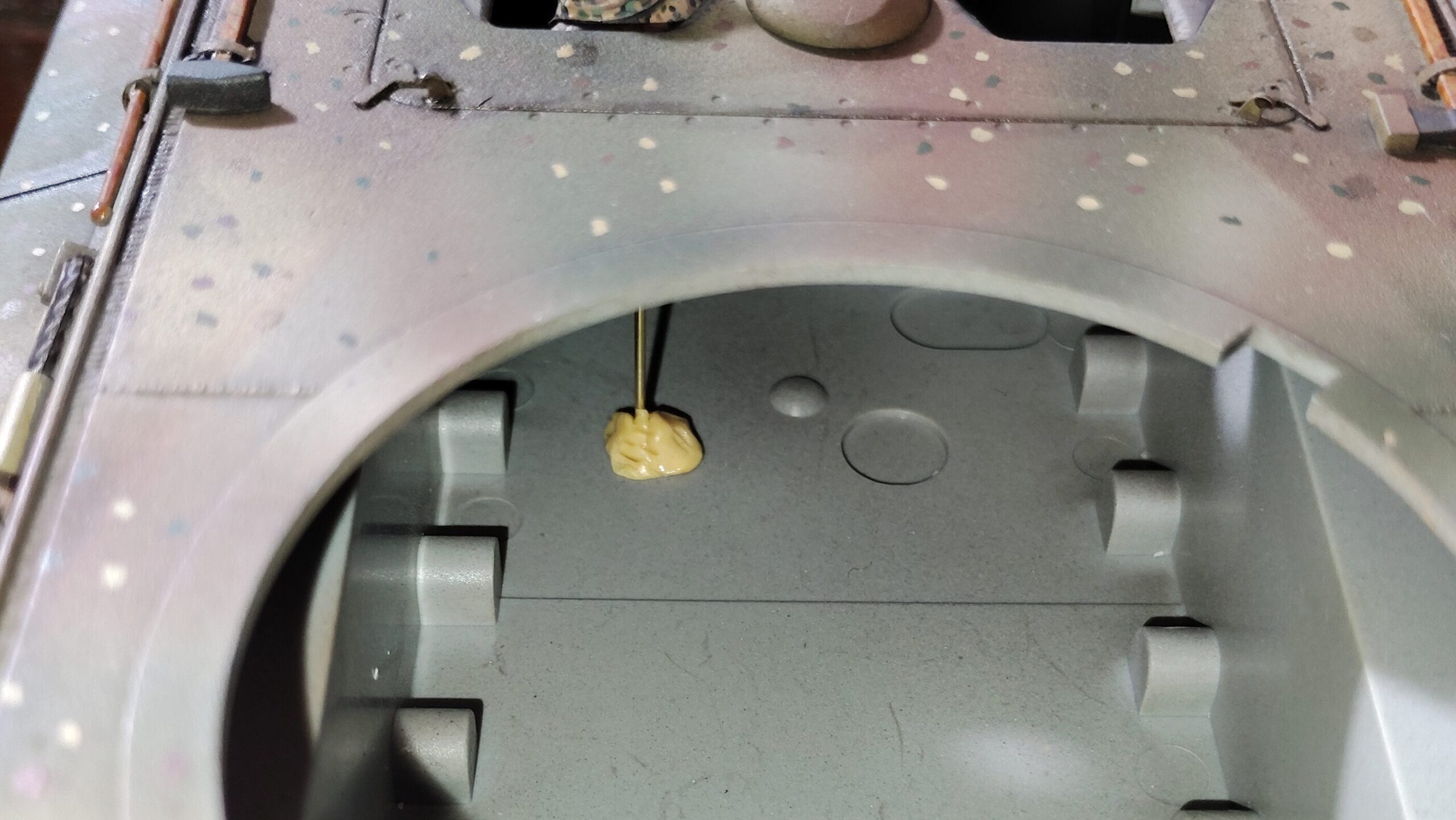

フィギュアに取り付ける真鍮線は外から操作しやすいように、長めにカットしたものを使用して下さい。

フィギュアを写真5のように奥まで押し込みます。

真鍮線が写真6のように車体下部から飛び出します。この飛び出した真鍮線を操って、写真7のように理想の高さや向きに合わせてフィギュアの位置を決めます。

位置が決まったら真鍮線を瞬間接着剤で固定します。真鍮線と車体の取り付け部分は不安定なので、固定するまではしっかり保持して高さや向きがズレないようにして下さい。

真鍮線が固定したら、エポキシパテで写真8のように真鍮線周りを補強します。こうすれば前後左右にズレる事は少なくなります。心配なら車体下部外側にもパテを盛って補強させて下さい。

車体下部外側にパテを盛ってしまうと完成後に目立ってしまうと思いますが、水平面から覗かない限り見える事はないです。目線よりも低い棚に飾れば見えないので、それほど気にする事はないです。

パテが硬化したらはみ出した真鍮線をカットします。

=🐣無線手の設置=

無線手は外側から配置する事ができるので上記のような作業は必要ないですが、両腕を車内に収めたい場合は内側からの取り付け作業を行って下さい。

このフィギュアはハッチと右腕で固定するので、先にハッチを接着してからフィギュアを取り付けます。フィギュアの接着には木工用ボンドを使用しています。

無線手のフィギュアを設置したら写真10、11のように砲塔を取り付けます。砲塔は何かあった時に簡単に外せるよう、木工用ボンドの点付けで行っています。木工用ボンドは固着まで時間がかかるので、ある程度接着力が出るまではズレないように手で押さえておきます。

砲塔を回転させて取り付ける場合は、先にフィギュアを設置すると砲塔が取り付けられなくなるので注意して下さい。

🐦️下記に載せた書籍は実物の軍装や装備品を使った資料集です。年代別に分けて、第二次世界大戦中の様々なドイツの軍装を再現しており、服装だけでなく装備品塗装の資料にもなります。1冊あれば便利な書籍なので、フィギュア製作に興味のある方は参考にして下さい。

=🐣装填手の塗装と設置=

装填手も操縦手と同じようにえんどう豆パターンで塗装します。

塗装を終えた状態が写真12、13になります。

塗装した装填手を写真14、15のように取り付けます。接着には木工用ボンドを使用しています。接地面にパテ盛りをしておけば、パテの表面に付いたモールドが取り付けガイドになるので、所定の位置での接着が簡単になります。

=🐣戦車長の塗装を設置=

戦車長は革製の上着とズボンを着用しています。革製の衣類をツヤ消しで塗装してしまうと普通の服に見えてしまうので、半ツヤのX18セミグロスブラックで塗装します。

凹部分の影はXF1フラットブラックで塗り、凸部分のドライブラシはXF64レッドブラウンで行っています。

塗装を終えた状態が写真16、17になります。

黒い革製品はツヤの有り無しに関わらずブラウン系の塗料でドライブラシをすれば、一気に革の質感が増していきます。銃のホルスターなどにも使用できるので、革の質感で困っている人はちょっと試してみて下さい。

戦車長を写真18のように設置します。やや不安定な場所ですが、パテ盛り作業で接地面に取り付け位置のモールドを付けておくいたので、それなりに安定した状態で取り付ける事ができました。

🐥不安定な箇所にフィギュアを配置する場合は、パテ盛り作業で接地面のガイドを作っておけば安定した状態で取り付けられます。

これで戦車兵の設置は終了です。

今回はここで終了になります。次回は降下猟兵の塗装と設置作業になります。