前回は基本塗装について説明をしました。今回は迷彩塗装になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~⑯基本塗装(フンメル)編~

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.335 ドイツ陸軍 重対戦車自走砲 ナースホルン

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.367 ドイツ重自走榴弾砲 フンメル 後期型

=🐣3色の迷彩塗装について=

基本塗装と戦闘室内部の塗装が終了した状態が写真1になります。ここから迷彩塗装を行います。

3色迷彩の重要なポイントは、最初に塗装する迷彩柄の間隔に注意する事です。これは迷彩柄の重なりによっても変わるので、簡単に説明しておきます。

1.色が重ならない場合。

今回はこのタイプで塗装していきます。

これは迷彩柄同士が交わる事がないので、色の順番は特に決める必要はないです。ここで重要なのはスペースの確保になります。迷彩柄が重ならない場合、横から見た色の基本的な順番は緑→ダークイエロー→茶色→ダークイエロー→緑の繰り返しになります。

そのため、全ての色の幅を一定にする迷彩塗装ならば、最初に緑の迷彩柄を塗装する場合、緑同士の間隔を塗装した緑の幅の3倍空ける必要があります。そうすれば、1:1:1:1:1の幅で迷彩塗装が可能になります。ダークイエローを少なめにしたい場合は、2倍の間隔にすると、1:0.5:1:0.5:1の幅で塗装する事が可能になります。このように、迷彩柄の太さを考えて次に塗る色のスペースを空けて塗装する事が大事になります。

2.色が重なる場合

色が重なる場合は塗装の順番も重要になります。上から塗装した白が下の色に負けてしまう場合があるので、下の色に負けない色を最後に塗装する必要があります。緑と茶色の場合、茶色の方が緑を遮断しやすいので緑→茶色の順番で塗装をします。

迷彩柄が重なると、緑と茶色間のスペースが無くなるので横から見ると緑→茶色→ダークイエローの順になります。そのため、緑同士の間隔を2倍にすれば全て等間隔の幅になります。ダークイエローを少なめに したい場合は、1.5倍の間隔にすれば1:1:0.5の幅になります。

最初に塗装する迷彩色同士の間隔が狭いと、最後に塗る迷彩柄の幅が窮屈になり、逆にスペースが広すぎると基本塗料や最後に塗る迷彩柄の幅が太くなってしまいます。自分がやりたい迷彩塗装の幅を考えて、それに合ったスペースを確保しながら塗装をするようにして下さい。

もちろん塗装図を参考にすれば問題ないですが、塗装図の位置や幅を正確にトレースして塗装するのは、かなり難易度が高いです。塗装図と同じように塗装をしたつもりでも、位置や太さがズレてしまっている事が多いので、迷彩塗装に慣れるまではあくまでも塗装図は参考程度にして、次の塗装のために空けるスペース重視で塗装する事をお勧めします。

=🐣迷彩塗装=

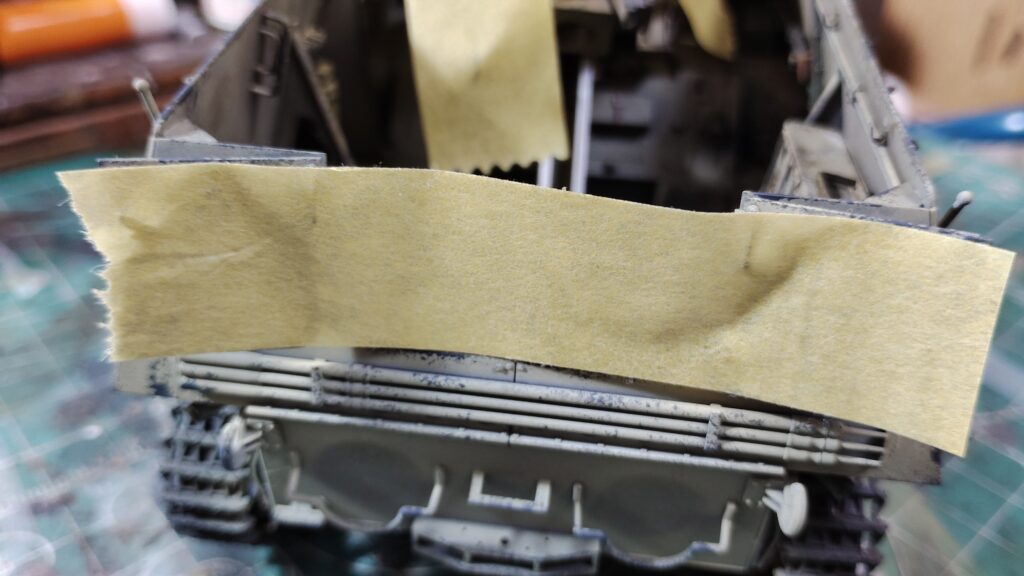

塗装前に軽くマスキングをします。今回は砲を上げた状態で塗装するので、砲の下や砲尾部分を写真2のようにマスキングをします。

車体後部のハッチ部分も写真3のように軽くマスキングをしておきます。ハッチは結局マスキングテープをはがす時や細部塗装時に取れてしまったので、別で塗装するのも有効だと思います。

マスキングが終了したら、塗装図を参考にして写真4、5のようにタミヤアクリル塗料XF58ダークグリーンを塗装します。今回はややダークイエローを少なめにするつもりなので、2倍の間隔を意識して塗装しています。

ダークグリーン同士の隙間にタミヤアクリル塗料XF64レッドブラウンを吹き付けていきます。緑の迷彩柄に合わせて形を付けながら塗装をします。

迷彩塗装が終了した状態が写真6~8になります。

正面部分はなぜかダークイエローの面積が大きくなってしまいましたが、これは反省点として次回以降の製作に活かしていきたいと思います。

これで迷彩塗装は終了です。2色迷彩ならあまり問題ないですが、3色になると最初に塗装する迷彩色の間隔が重要になります。迷彩塗装が苦手な人はちょっとそこを意識して塗装してみて下さい。

今回はここで終了です。次回は細部塗装になります。