前回は泥汚れの塗装について説明をしました。今回はオイル汚れになります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】簡単!タミヤテクスチャーペイントを使った泥汚れの製作方法(タミヤ 1/35 M10駆逐戦車)~⑬汚し塗装編その2~

🐦️今回製作しているキットを下記に載せておきます。 参考にして下さい。

タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.350 アメリカ陸軍 M10 駆逐戦車 中期型

=🐣古いオイル汚れ=

ツヤがやや褪せた古いオイル汚れやシミの塗料を製作します。ガイアカラーのオイル汚れ用塗料に、タミヤスミ入れ用塗料を混ぜてツヤを落としたオイル汚れ塗料を製作します。1:1で混ぜると適度な半ツヤ状態になります。色は好みに合わせれば良いので、オレンジや茶色を強くしたい時は、オレンジブラウンやディープブラウンなどのスミ入れ用塗料を使用してみて下さい。今回は泥汚れでも使用するので、ダークブラウンのスミ入れ用塗料を使用しています。

🐦️今回使用したオイル汚れ用の塗料を下記に載せておきます。参考にして下さい。

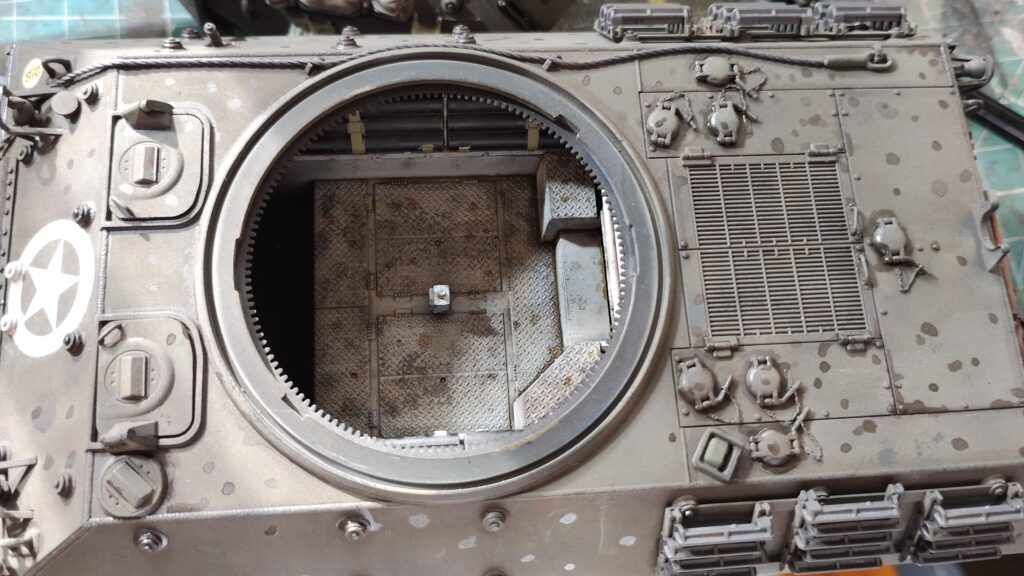

製作した塗料を写真1、2のようにオイル汚れやシミを付着させたい箇所に塗っていきます。エナメル溶剤で形を整える事ができるので、汚れの形状を意識して塗らなくても大丈夫です。

オイル汚れ塗ったらエナメル溶剤で濃さや形を整えます。通常の溶剤を使用すると、周囲にテカリが出てしまう場合があるのでフラットベースを混ぜたエナメル溶剤を使用しています。テカリが気になる人は、使用する溶剤にフラットベースを混ぜて調節してみて下さい。過剰なシミやオイル汚れは拭き取って下さい。

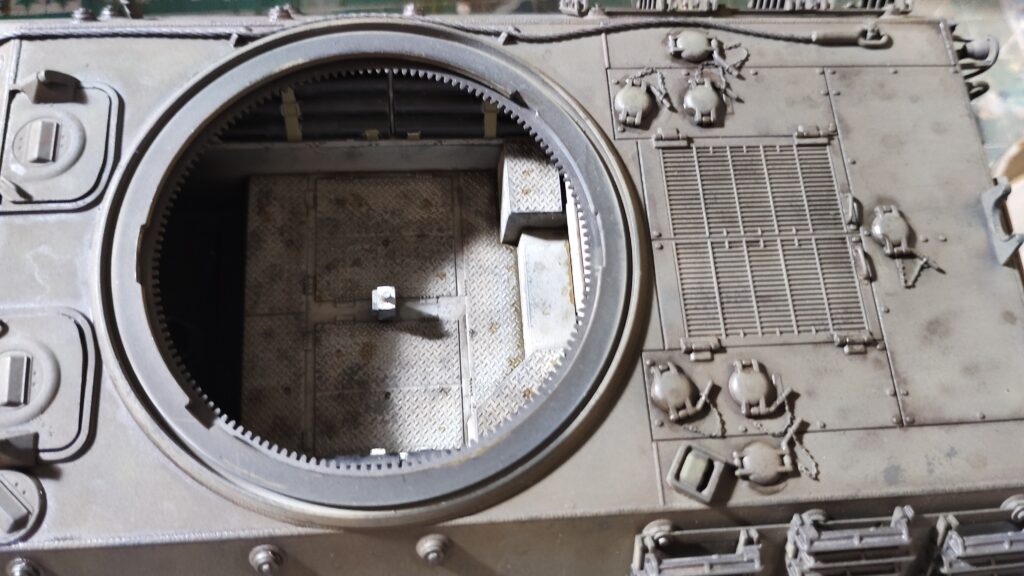

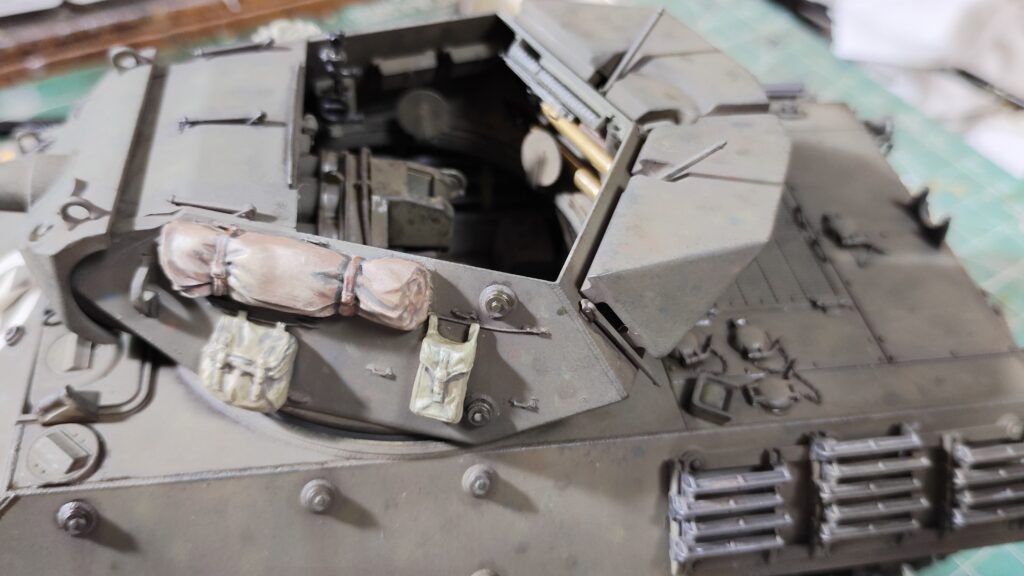

オイル汚れの形や濃さを調節した状態が写真3~5になります。

ツヤ少し抑えて縁を薄くぼかすと古いオイル汚れやシミのように見えるので、上手く溶剤でぼかすようにして下さい。失敗しても溶剤で拭き取って最初からやり直す事ができるので、自分好みの汚れ状態になるまで挑戦してみて下さい。

給油口の周辺は汚れが溜まったような感じで塗装をすると雰囲気が出ます。

=🐣湿り気の表現=

古いオイル汚れで使用した塗料で、泥部分の湿り気を表現します。製作したオイル汚れ塗料で湿らせたい箇所に塗っていきます。

オイル汚れと同じ塗料ですが、テクスチャーペイントのおかげで湿った泥のような感じに見えます。薄めるとテクスチャーペイントの凹凸に塗料が流れ込みやすくなりますが、薄め過ぎるとツヤが抑えられ湿り気の表現が弱くなってしまうので注意して下さい。

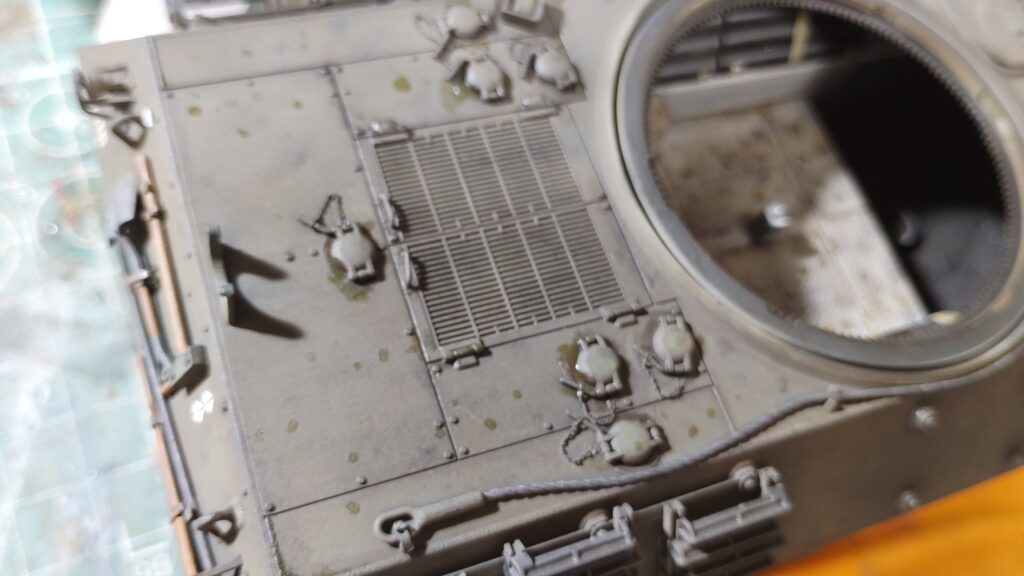

湿り気を加えた状態が写真6~8になります。はみ出した箇所などは、エナメル溶剤で形を整えたり拭き取りをして下さい。

泥の湿り気はツヤをコントロールすれば表現できるので、オイル汚れで使用する塗料で十分です。溶剤でぼかしたりツヤを弱めたりする事も簡単なので、オイル汚れ表現のついでに泥汚れに湿り気を加えてみて下さい。

=🐣新しいオイル汚れ=

ガイアカラーのオイル汚れ用塗料にタミヤエナメル塗料のクリアーオレンジを加えて、ツヤのある新しいオイル汚れ用の塗料を製作します。今回は色を加えましたが、オイル汚れ用塗料をそのまま使用しても問題ないです。好みの色合いに調節して下さい。新しいオイル汚れは光沢状態にしたいので、つや消し塗料やスミ入れ用塗料を加える場合はツヤの状態に注意しながら加えて下さい。

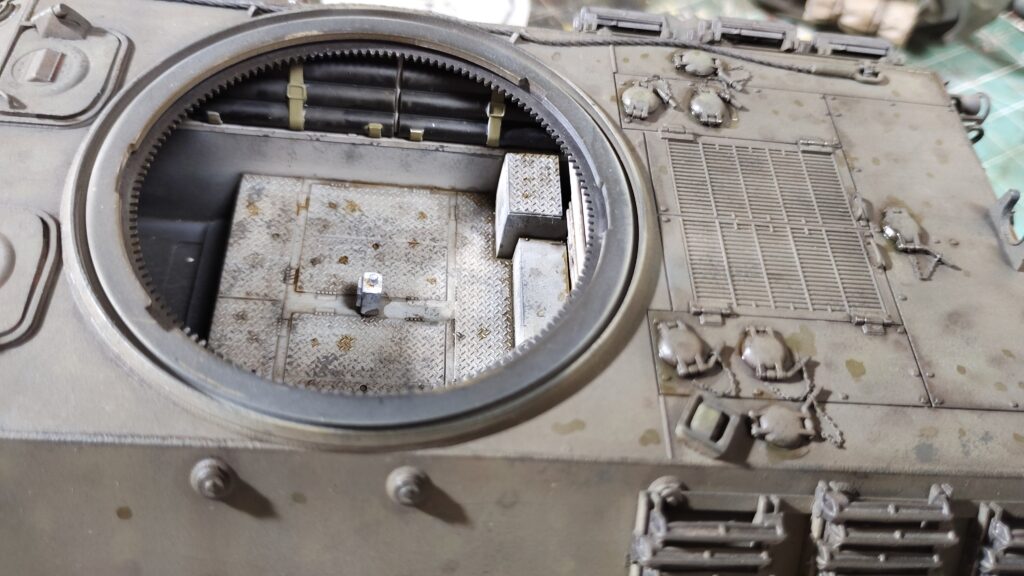

製作した塗料を写真9、10のように、オイル汚れの付きやすいエンジンハッチや給油口を中心に付着させます。縁をハッキリさせるために、できるだけ拭き取り作業は避けたいので、シミやオイル汚れの形を意識しながら塗装をするようにして下さい。

エナメル溶剤で過剰に付着させたオイル汚れやを拭き取ったり、シミや汚れの形を整えます。縁がハッキリした方が新しいオイル汚れに見えるので、できるだけ縁はハッキリさせるようにします。

新しいオイル汚れの整えを終えた状態が写真11~13になります。

=🐣濡れた泥の表現=

新しいオイル汚れで使用した塗料を使用して、濡れた泥の表現を行います。

濡らしたい箇所や、オイルが泥にしみ出しそうな箇所に塗っていきます。光沢が強いため境目がハッキリしやすいので、気になる人はエナメル溶剤などで境目をぼかして自然な感じにしてみて下さい。

濡れた泥表現を加えた状態が写真14~19になります。

ツヤが出過ぎた箇所は、エナメル溶剤で塗料を伸ばしたり拭き取りをすれば薄くなります。気になった部分があったら、溶剤でツヤを調節してみて下さい。

汚し塗装は止め時が難しいです。どこで止めるか決めておかないと無駄に汚し過ぎたり、濡らし過ぎたりしてしまいます。

例えば乾いた泥汚れにしたいなら、前回行った泥汚れの塗装終了時にパステル粉を表面に軽く付着させれば終了だし、軽く湿らせた状態にしたいのなら、古いオイル汚れ用塗料を使用して泥を湿らせた状態で終了になります。

止め時を決めておかないと、気付いた時にはドロドロの状態になってしまうので、どの状態で終了にするか事前に軽く考えておいた方が良いです。

今回はここで終了です。次回は泥はね表現になります。