前回で組立て作業が終了したので、今回から塗装作業になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】簡単!タミヤテクスチャーペイントを使った泥汚れの製作方法(タミヤ 1/35 M10駆逐戦車)~⑧仕上げ作業編~

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.350 アメリカ陸軍 M10 駆逐戦車 中期型

=🐣マスキング=

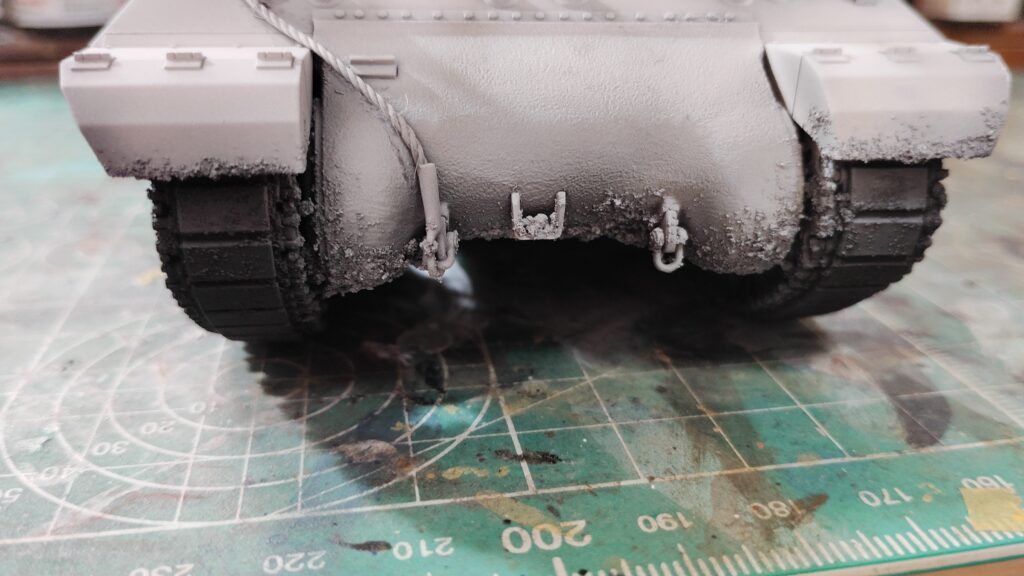

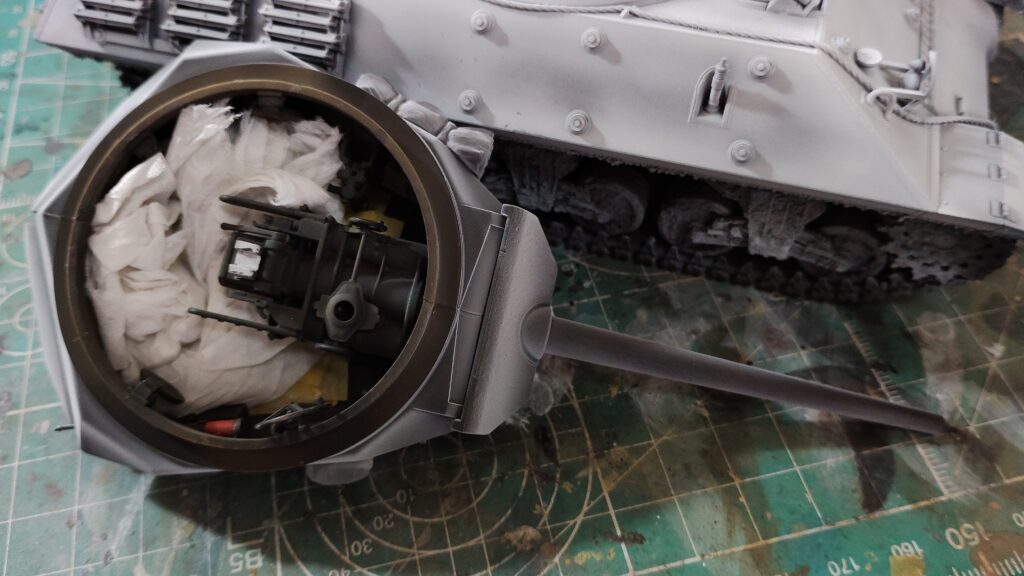

塗装前に写真1~3のようにマスキングをします。

天板を取り付けると奥まった部分の塗装が難しくなるので、今回は砲塔内部の塗装を先にしましたが、天板で隠れる部分は完成後にはほとんど見えないので、マスキングが面倒な人は車体と一緒に砲塔内部の塗装をしても問題ないです。

砲塔内部は細かい塗り分けも少なく車体色で塗装するので、砲弾だけ別にして後で取り付けるようにすれば、組立て後の塗装もそれほど難しくはないと思います。

=🐣下地塗装(黒)=

タミヤアクリル塗料XF1フラットブラックで下地塗装を行います。塗り残しがないように奥まった部分もしっかりと吹き付けるようにします。

下地を黒で塗っておくと、基本塗料のノリが薄い部分や、塗り残しが影のようになるので目立たなくなります。黒下地は明暗を付ける以外に、塗り残しなどを目立たなくする効果があるので、塗り残しがどうしても出てしまうと悩んでいる人は参考にしてみて下さい。

下地塗装が終了した状態が写真4~9になります。

泥汚れ部分にもしっかりと吹き付けるようにします。黒を吹き付けると泥汚れの形状がさらに解りやすくなるので、物足りない箇所があったら基本塗装前にテクスチャーペイントで泥汚れを加えて下さい。

足回りは奥の部分までしっかりと黒を吹き付けるようにします。

砲塔に取り付けた荷物にもしっかりと黒を吹き付けます。

=🐣下地塗装(白)=

光が当たる部分や強調させたい部分に白を吹き付けて明暗を出します。

白塗装の前に砲塔を写真10のように車体に取り付けます。砲塔を別にして塗装すると、砲塔の影になる部分にも白を吹き付けてしまうので注意して下さい。

タミヤアクリル塗料XF2フラットホワイトを吹き付けます。白黒写真をイメージしながら、影になる部分に黒を残すような感じで吹き付けて下さい。光が当たる上面や、強調させたい部分は少し多めに白を吹き付けます。

下地塗装を終えた状態が写真11~16になります。

通常の下地塗装だと車体下部はほとんど黒が残った状態にするのですが、そうすると泥汚れ全体が暗い色味になってしまいます。特に車体色がジャーマングレイやオリーブドラブなどの濃い色の場合は、泥汚れが暗くなりやすいです。

泥汚れを暗くしたくない場合は、泥汚れ部分に軽く白を吹き付けるようにしてみて下さい。

=🐣塗装剥がれ表現=

下地塗装の段階で塗装剥がれや傷を加えてから基本塗装をすると、色褪せた古い感じの塗装剥がれ表現になります。落ち着いた感じの塗装剥がれになるので、しつこい感じの塗装剥がれが苦手な人は下地塗装の段階で加えてみて下さい。

砲塔内部と同じように、細かくちぎった台所用スポンジにフラットブラックを付着させて、叩くような感じで塗料をのせていきます。塗装が剥がれやすいエッジ部分を中心に加えていきます。

塗装剥がれを加えた状態が写真17~20になります。

針などで薄く表面の白を削れば、引っ掻き傷の表現が可能になります。強く削り過ぎて下地のプラスチックが出てしまっても、周囲との色合いが異なるため、基本塗装を吹き付けると傷のように見えます。あまり失敗を意識しないで、気楽に傷を付けてみて下さい。

基本塗装を吹き付けると消えてしまう箇所もあるので、少し多めに塗装剥がれ表現を加えています。加え過ぎた箇所は基本塗料を多めに吹き付ければ消す事もできるので、あまり失敗を意識しないで塗装剥がれを加えてみて下さい。

=🐣おまけ=

写真21のエンジングリル上にある突起はフックのモールドを省略したものになります。このまま製作しても問題ないのですが、砲塔のフックをエッチングに変更したので、この部分も真鍮線でフックを自作します。

まずは写真21の右側のようにモールドをニッパーで切断してから、ナイフやノミで切断面を平らにします。

ここで、切断面の両端に穴を開けたくなるのですが、今回のような幅の短いフックは、使用する真鍮線の固さや工具にもよりますが穴に合わせて曲げるのが困難です。さらに複数のフックを製作する場合は、均一な形状にしなくてはいけないので一苦労です。

そのような場合は、写真22のように使用する数よりも多めにフックを製作しておきます。複数作ったフックの中からほぼ同じ形状と幅のフックを2つ選びます。

選んだフックの幅に合わせて穴を開けて、写真23のようにフックを取り付けます。ややモールドの幅よりも大きくなりましたが雰囲気は十分です。

フックの幅が長い場合、穴に合わせて曲げ加工をするのは比較的簡単なのですが、短い場合はどうしても上手く曲げられずにフックの形状がいまいちになってしまう事が多いです。なんとか苦労して加工したとしても、同じ形状や幅に揃えた物を複数用意しなくてはいけない場合はかなり面倒です。

それなら、多少寸法がズレても自分が加工しやすい長さで曲げて、それに合わせて車体の穴を開けて接着した方が、作業が楽になるし仕上がりもきれいになります。複数製作した中から形状や幅が同じものを選ぶので、大きさや形状がちぐはぐになるのも防ぐ事が可能です。

真鍮線の曲げ加工が上手くいかなくて悩んでいる人は、ちょっと参考にしてみて下さい。

今回はここで終了です。次回は基本塗装になります。