前回は車体内部の製作をしました。今回は車体内部の塗装になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】装甲兵員輸送車両の製作方法(ゲッコーモデル 1/35 M76オッター前期型)~②車体内部の製作編~

🐦️今回製作しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

ゲッコーモデル 1/35 アメリカ M76 オッター 水陸両用貨物輸送車 前期型

=🐣ハッチ裏側の塗装について=

ハッチ裏側をどの色で塗装するか意外と迷ってしまいます。塗装指示があれば問題ないのですが、塗装指示がないキットも多いです。

普通に考えると室内に統一感が出るので車内色で塗装したくなりますが、ハッチ裏が車内色だと開放時にハッチの位置が簡単に特定されてしまうので、車体色で塗装している車両の方が多いような気がします。表と裏を違う色で塗り分けるのはちょっと大変なので、資料も無く塗装指示がない場合は車体色で塗装しても問題ないと思います。

色のアクセントを加えたい場合は、ハッチ裏側を車体色で塗装するのも有りだと思うので、 完成後の状態を想像しながらハッチ裏側の色を決めてみて下さい。

今回は車体色で塗装する事にします。

=🐣車体内部の下地塗装=

下地塗装を行います。全体をフラットブラックで塗装してから、軽く明暗を付ける感じでフラットホワイトを吹き付けます。

車体内部はハッチを開状態で製作しても全体的に暗くなります。そのため、無理に下地塗装で明暗を付ける必要もないので、面倒な人は基本塗装から始めても大丈夫だと思います。

下地塗装をフラットホワイトのみにすれば、基本塗料の発色が良くなります。内部を強調させたい場合はフラットホワイトのみを吹き付けて下さい。

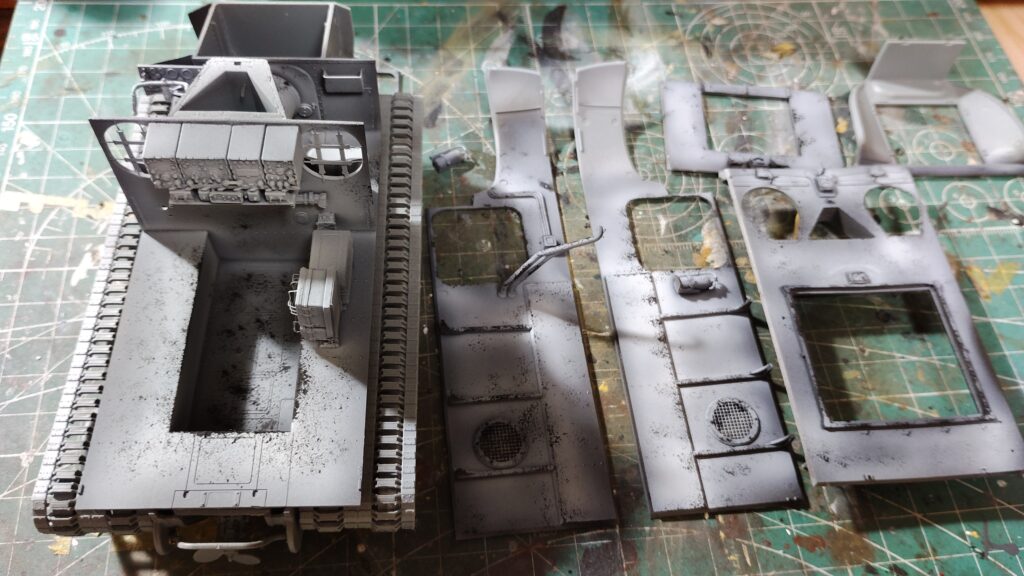

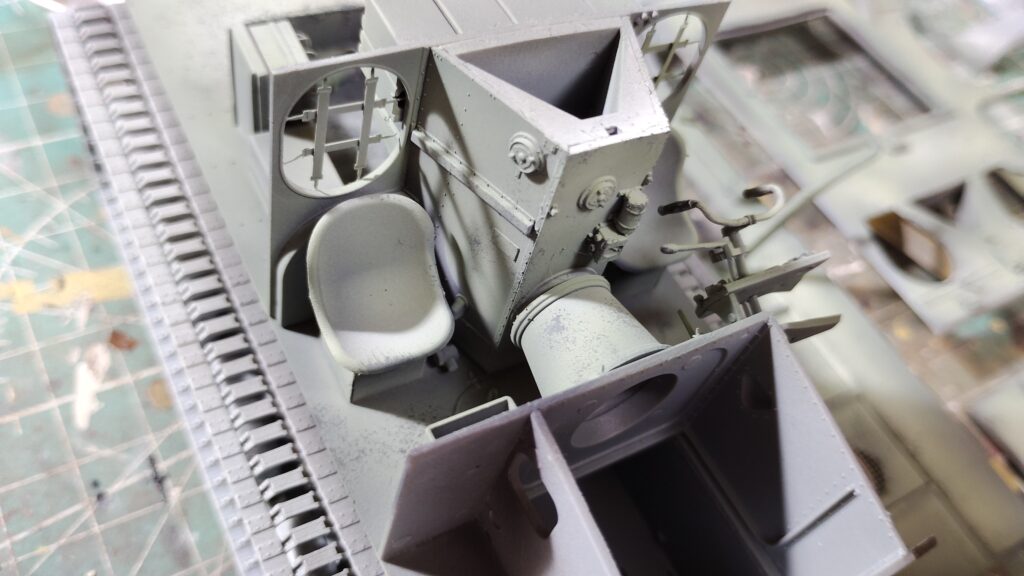

下地塗装を終えた状態が写真1、2になります。

内部の塗装剥がれを表現します。ちぎった台所用スポンジにフラットブラックを付着させて、塗装剥がれを表現したい部分に上から叩くような感じで塗っていきます。塗装が剥がれやすい床面やエッジ部分を中心に、写真3のように塗装剥がれを加えていきます。

下地塗装で塗装剥がれを加えた場合、上から基本塗装を重ね塗りするので、少し色褪せた感じの塗装剥がれになります。基本塗装後に加えるよりもあっさりした感じになります。

=🐣基本塗装=

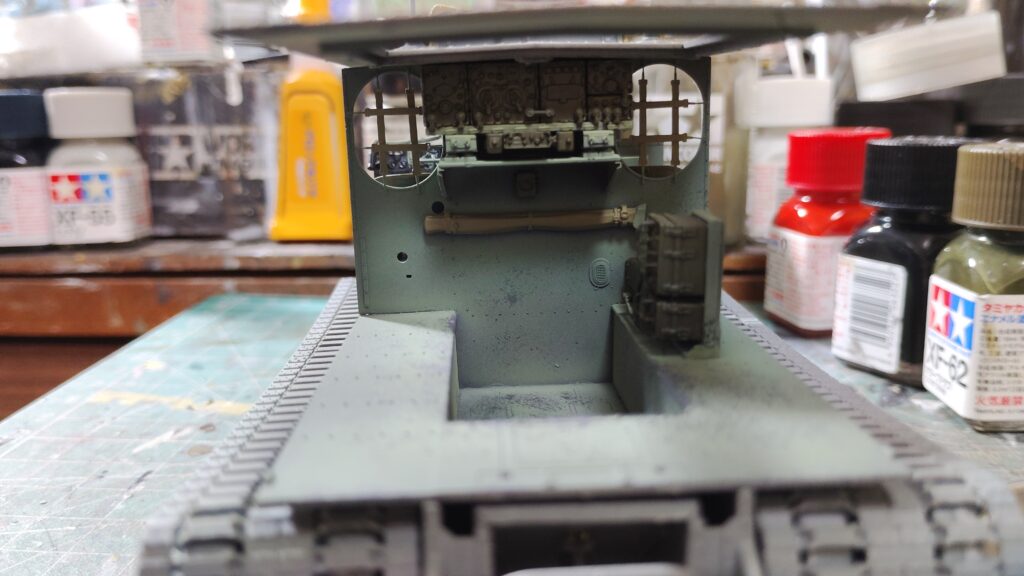

車体内部は白色のイメージが強いですが、現存しているアメリカ軍の兵員輸送車M113は、車体内部はうす緑色に塗装されている物が多い気がします。白色の車両もあるので、うす緑色と白色どちらか一方が正解という事は無さそうです。M113はベトナム戦争で多数使用されていたので、使用時期が重なるM76も同じだった可能性は高いので、今回はうす緑色で塗装する事にします。

車体内部はタミヤアクリル塗料XF71コクピット色を使用します。これは日本海軍機用の塗料ですが、独特の色合いなので結構重宝しています。今回のような淡緑を表現したい時には最適です。

下地塗装で加えた明暗と塗装剥がれが消えないように、少し薄めにした塗料を吹き付けます。下地塗装を終えた状態が写真4、5になります。

ハッチ裏側を内部色で塗装する場合は、車体内部と一緒に裏面だけ塗装します。

=🐣細部塗装とデカール貼り=

細部塗装とデカール貼りをします。細部塗装は分割した状態で行います。塗装指示をされている箇所が少ないので、大部分はイメージで塗装しています。

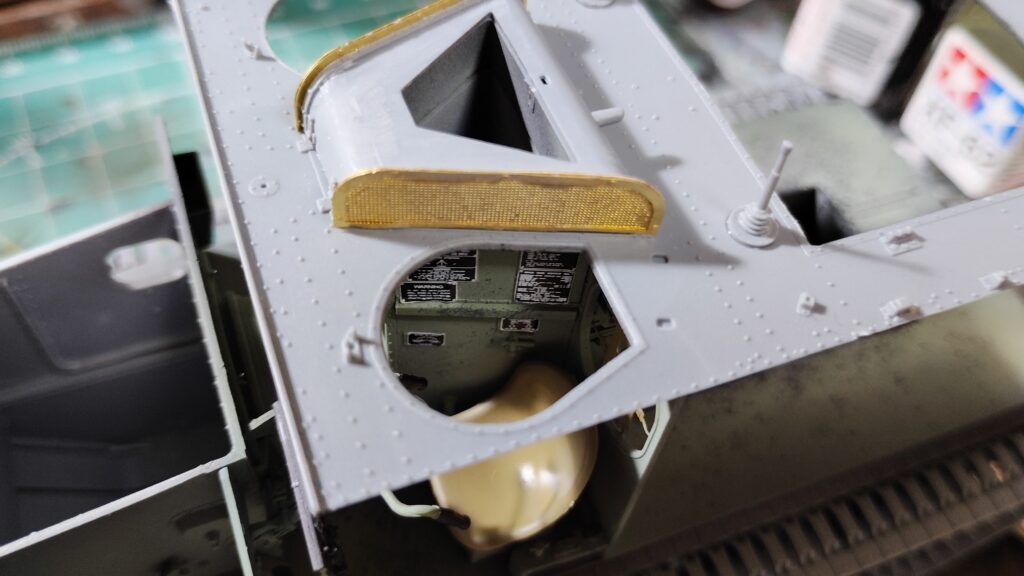

細部塗装は写真6、7のように天井パーツを載せて、開口部からどのように見えるか確認しながら塗装をします。

天井パーツの乗せるだけで、写真8、9のように側面や後部の開口部分からどのように見えるかもある程度想定できます。見える部分に塗り残しがないようにしっかり塗り分けをして下さい。

デカールは薄くて発色も良く文句ない出来です。軟化剤にもしっかり馴染みますが、デカール自体が薄いので折れてしまうと元に戻すのが大変です。デカールが折れないように、きちんとスライドさせて貼るようにして下さい。

細部塗装とデカール貼りを終えた状態が写真10になります。細部塗装が終了したら、ツヤの整えと塗膜を保護するために、タミヤアクリル塗料XF86フラットクリアーを吹き付けてコーティング塗装をします。

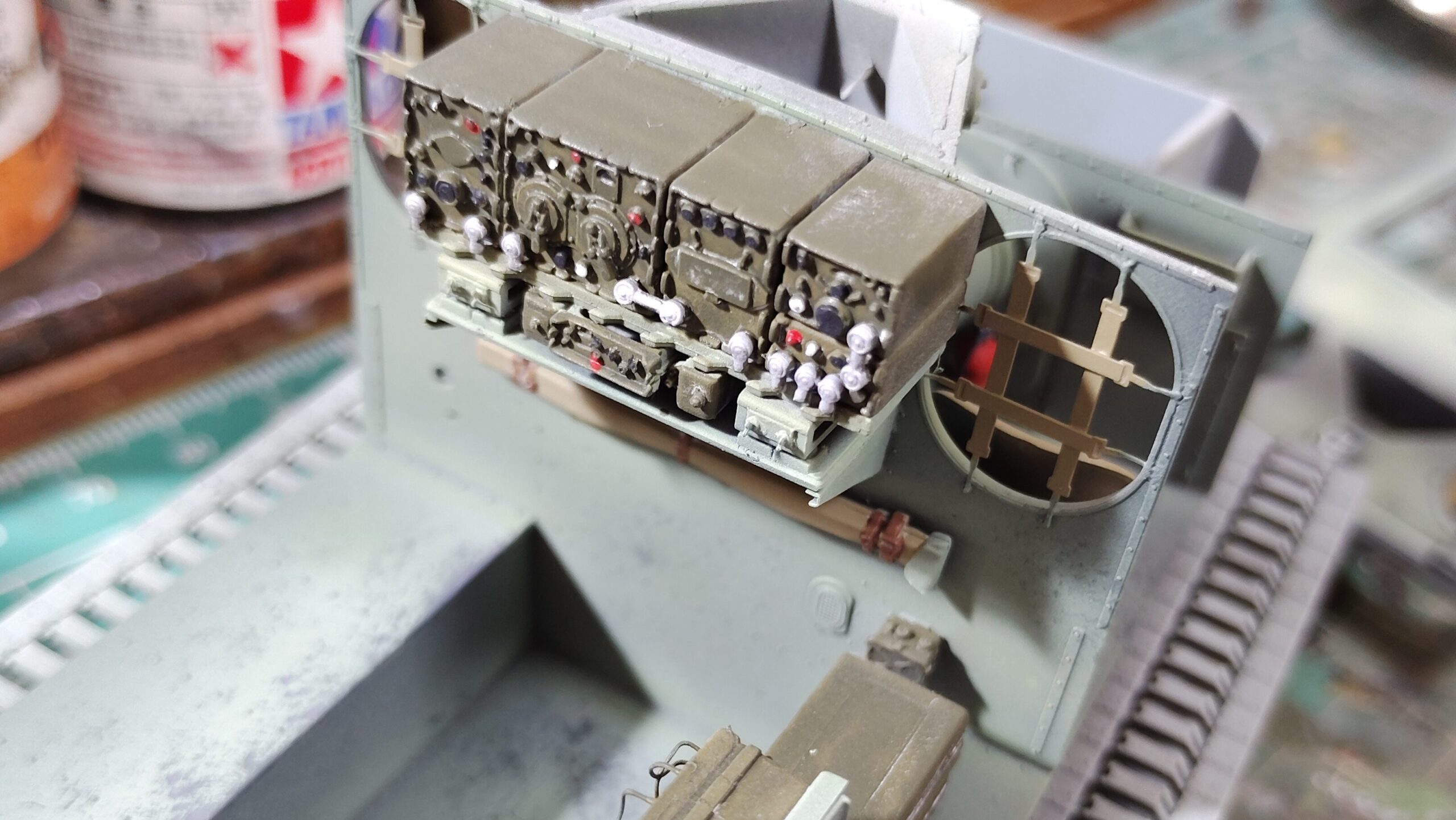

無線機は写真11のように塗り分けています。一見しっかり塗り分けたように見えますが、スイッチ部分を黒、白、赤で塗っただけです。黒で塗る部分を多めにして、赤と白を少なめにすれば無線機っぽく見えるようになります。

伸ばしランナーなどでコードを追加したくなりますが、上部ハッチを開けた状態にしても無線機はハッキリ見えないので、労力に見合う効果はあまりないと思います。それでも気になる人は、コードを追加してみて下さい。

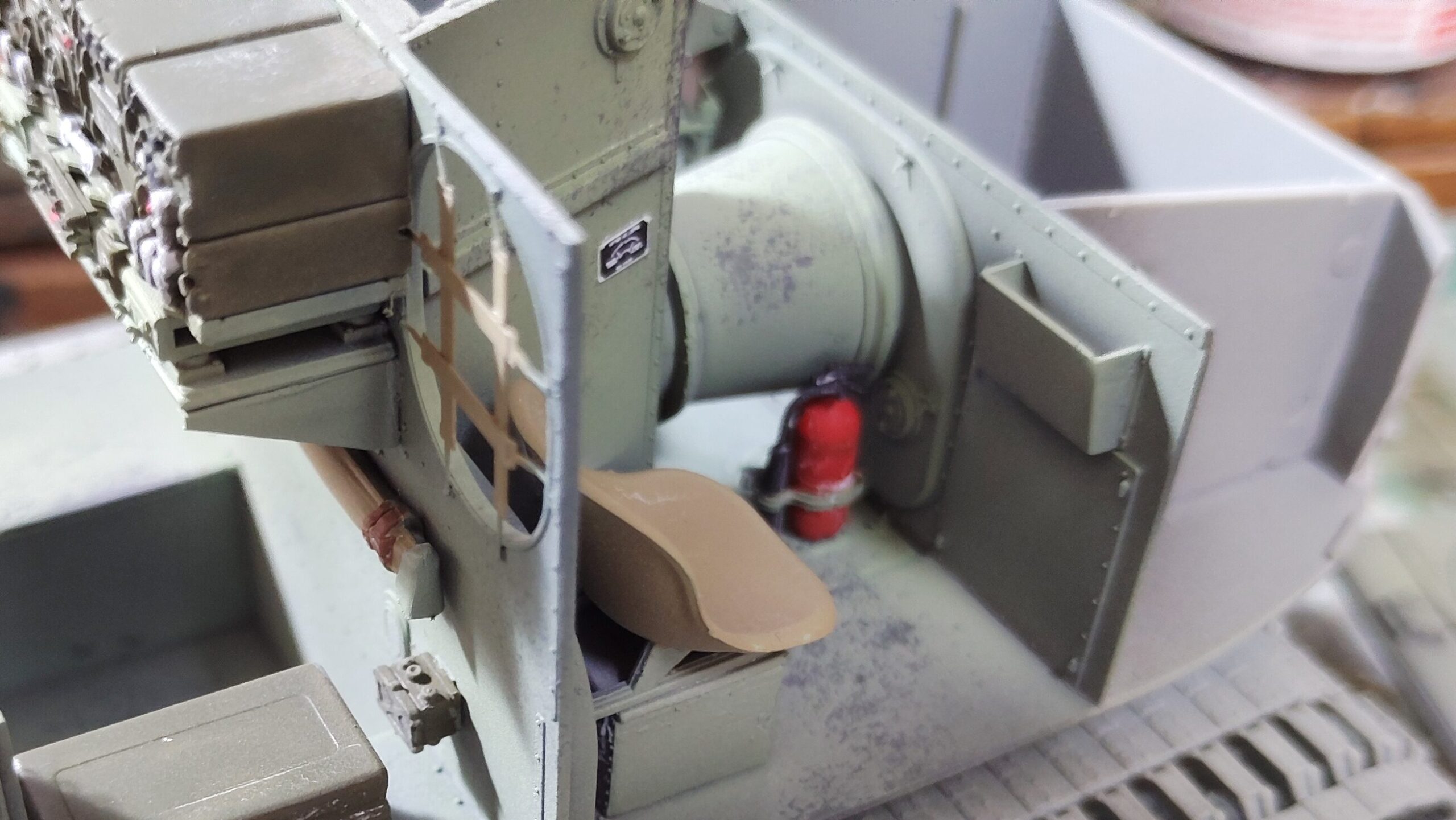

別で塗装した消火器を、写真12のように取り付けます。分割して塗装した細部パーツはコーティング塗装が終了してから取り付けます。

今回はここで終了です。次回は内部塗装の続きになります。