前回は製作するキットや使用する道具などの説明をしました。今回は車体内部の製作をします。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】装甲兵員輸送車両の製作方法(ゲッコーモデル 1/35 M76オッター前期型)~①準備編~

🐦️今回製作しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

ゲッコーモデル 1/35 アメリカ M76 オッター 水陸両用貨物輸送車 前期型

=🐣製作前に=

製作をする前に各ハッチの開閉状態を決めておきます。可動式の箇所は決める必要ないですが、開閉選択式のハッチは事前に開閉を決めておいた方が作業を進めやすいです。今回は全てのハッチを開状態で製作します。

車体内部が再現されているタイプは、どのように分割して塗装するかを先に決めておく事をお勧めします。説明書をよく読んで、細部塗装の事も考ながら決めていきます。今回は箱組みタイプの車体なので、面ごとに分割して塗装をする事にします。

🐥ハッチから覗ける部分だけ塗装すれば良いので、見えない部分を塗装するのは面倒を思う人は、開閉するハッチの状態を考えながら塗装する部分を決めてみて下さい。

=🐣下準備=

プラスチックモデルは金型から押し出しピンを出す事によって、ランナー部分を金型から取り外します。そのため、キットパーツには押し出しピンの跡が残ってしまいます。通常は完成後に見えなくなるパーツの裏面にピン跡があるのですが、装甲板やハッチなど両面を塗装するようなパーツには、見える部分にピン跡が残ってしまう事が多いです。

塗装をすれば多少は目立たなくなりますが、スミ入れをするとピン跡に塗料が溜まってしまうので、結構目立ってしまいます。ピン跡は組み立て中でも処理できますが、パテの乾燥時間があるのでそこで一度作業がストップしてしまいます。

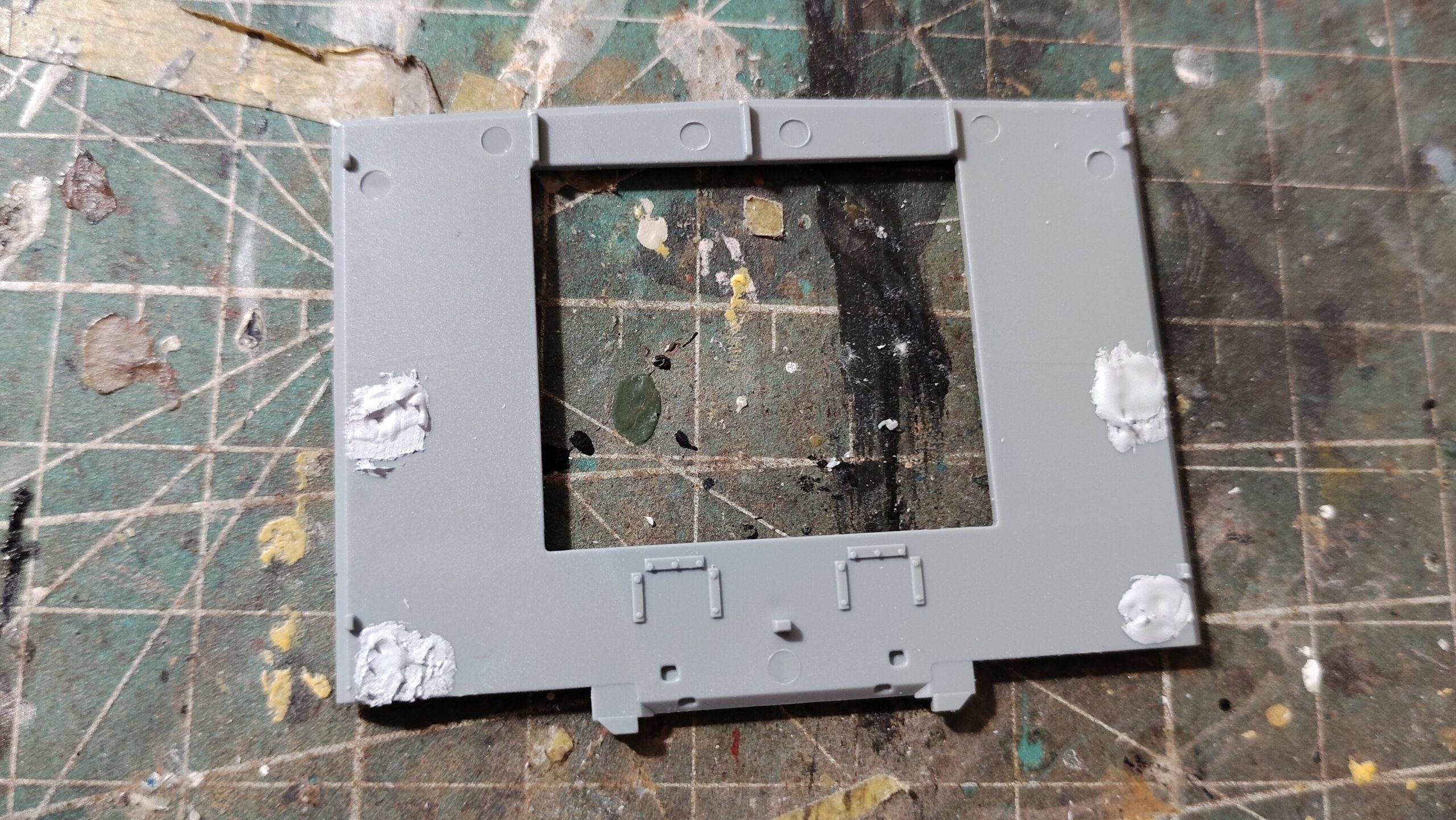

スムーズに作業を進めたい人は、事前に写真1のようにピン跡にパテを盛っておいて下さい。ヤスリがけは組み立て時にすればいいのでパテ盛りだけで大丈夫です。これをしておくとパテの乾燥時間を待つ必要がなくなるので、製作がかなりスムーズに進みます。

🐥今回製作しているキットは驚くべき事に、ピン跡の処理をする箇所がほとんど無いです。大型のハッチや内部の隔壁部分などにもピン跡が無く、処理作業をする必要はないです。車体側面パーツの裏面にはピン跡はありますが、深く覗き込まないと見えないような位置にあります。これはメーカーの配慮だと思うので、製作する機会があったら是非確かめて感動してみて下さい。

=🐣足回りの製作=

足回りの製作で重要な事は、転輪をしっかり地面に設置させる事です。転輪アームには取り付け用のガイドがありますが、ガイドに多少の遊びがあるので、ガイドに合わせて接着をしても転輪の一部が浮いた状態になってしまう事があります。

写真2のようにしっかり接地するように注意しながら接着をして下さい。接着剤が乾いてしまうと微調整が難しいので、転輪の組み立ては一気に行うようにして下さい。

上手く接地したら、この状態のまま接着剤が固着するまで放置します。

=🐣車体内部の製作=

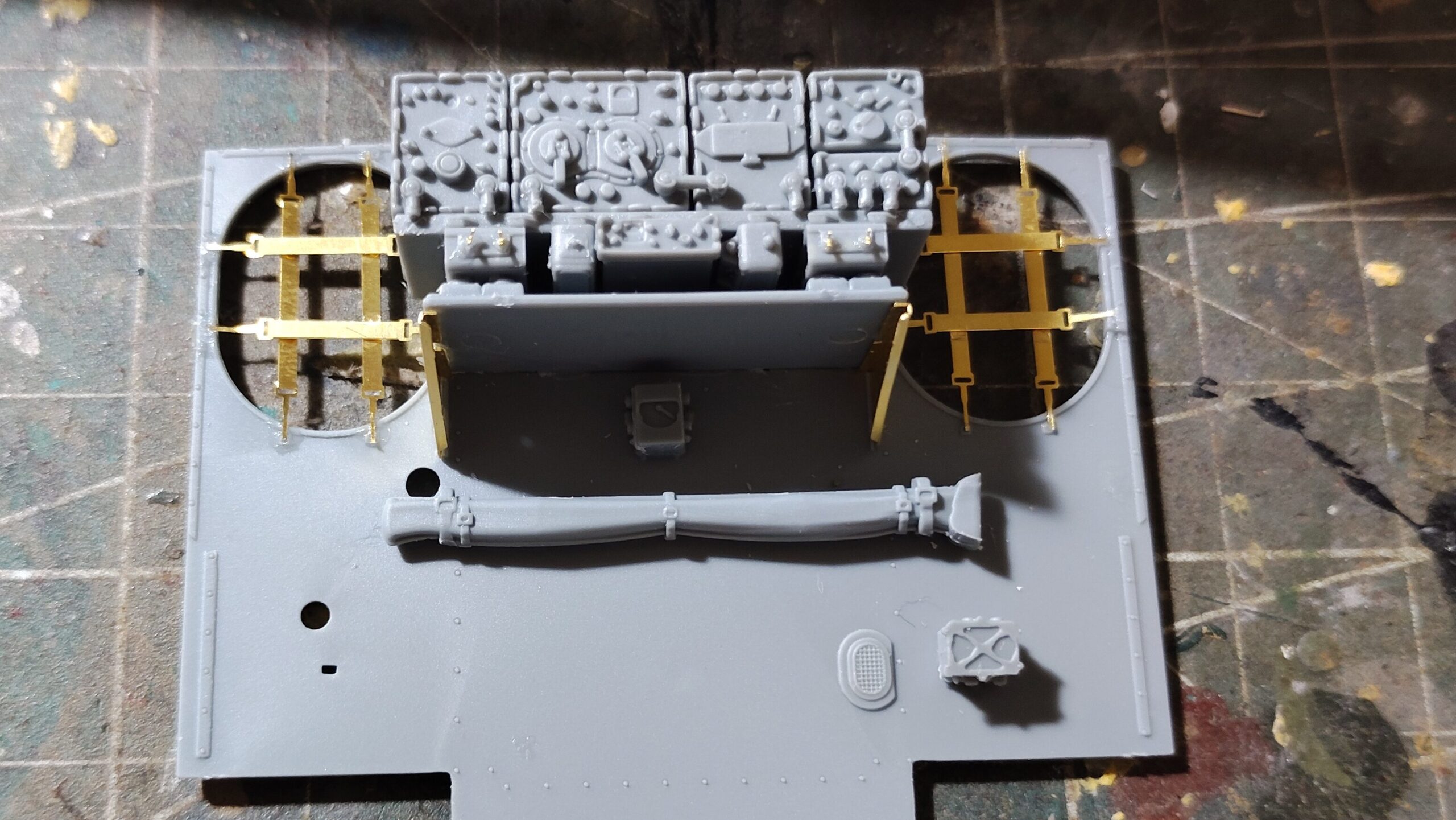

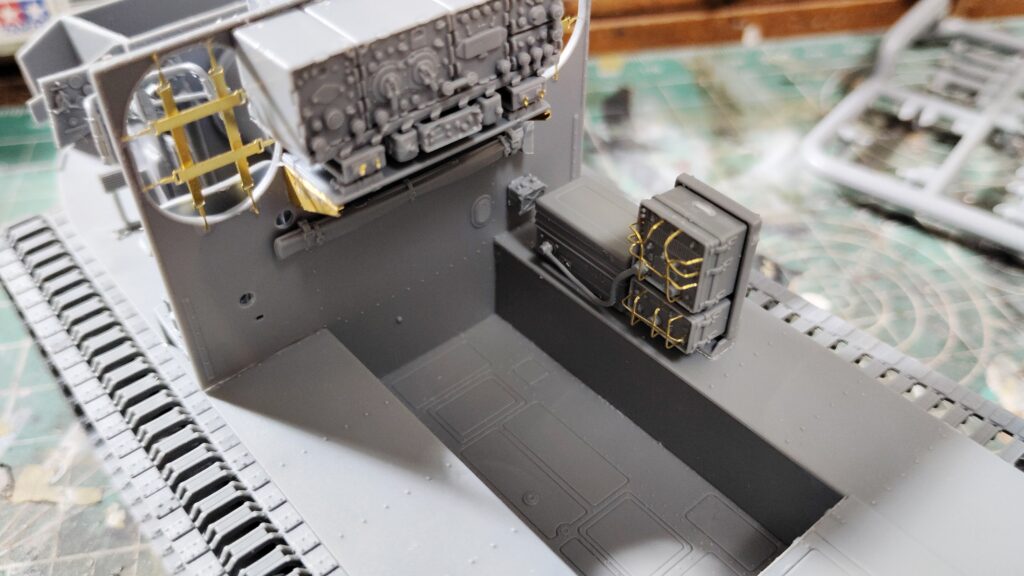

車体内部を製作していきます。写真3は中央隔壁部分にある無線機で、モールドがビッシリで塗り分けをするのはちょっと大変です。

今回は側面パーツを分割して塗装するので、車体に取り付けた状態でも塗り分けは可能ですが、これがバスタブタイプの車体だとちょっと塗装が難しいです。そういった場合は無線機を接着せずに別で塗装して、最後に取り付けるようにすれば問題ないです。

上部のハッチを閉状態にするなら、無線機は後部ハッチからしか覗けないので、細かい塗り分けをする必要もないです。このように外から見える状態や塗りやすさを考えて、塗装しやすいように分割して塗装と組立をしてみて下さい。

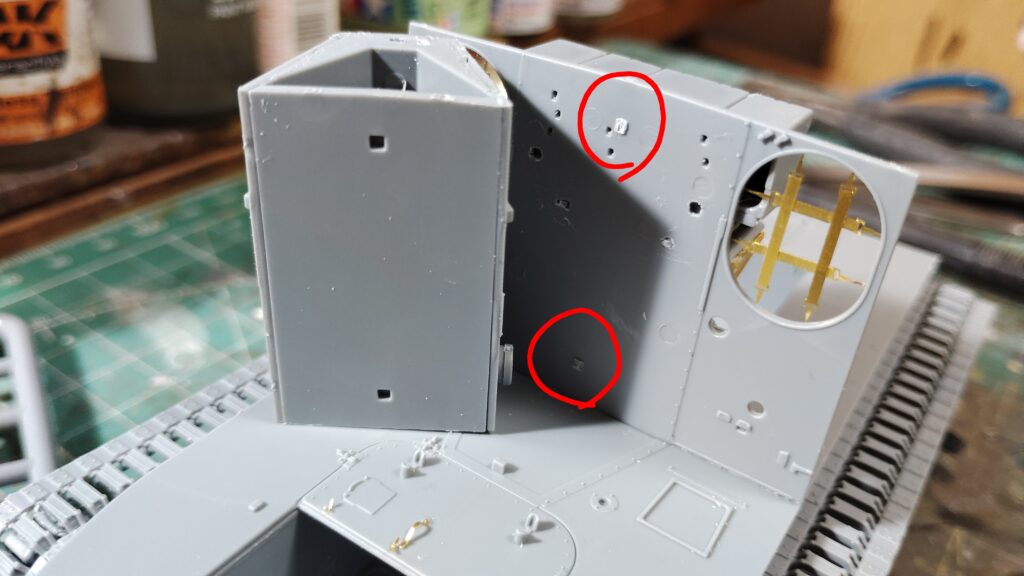

このキットは少し接着ガイドに難があります。取り付けガイドの凹部分が浅く、そのまま取り付けると凸部分がしっかり最後まではまらなくて、少し浮いた感じになってしまいます。これは写真4の赤丸で囲んだ部分のように、 凸部分の先端をニッパーなどで切断して短くすれば解決できます。

切断する長さの調節はちょっと面倒なので、微調節が面倒な人はガイドを全て切断して接着した方が楽だと思います。

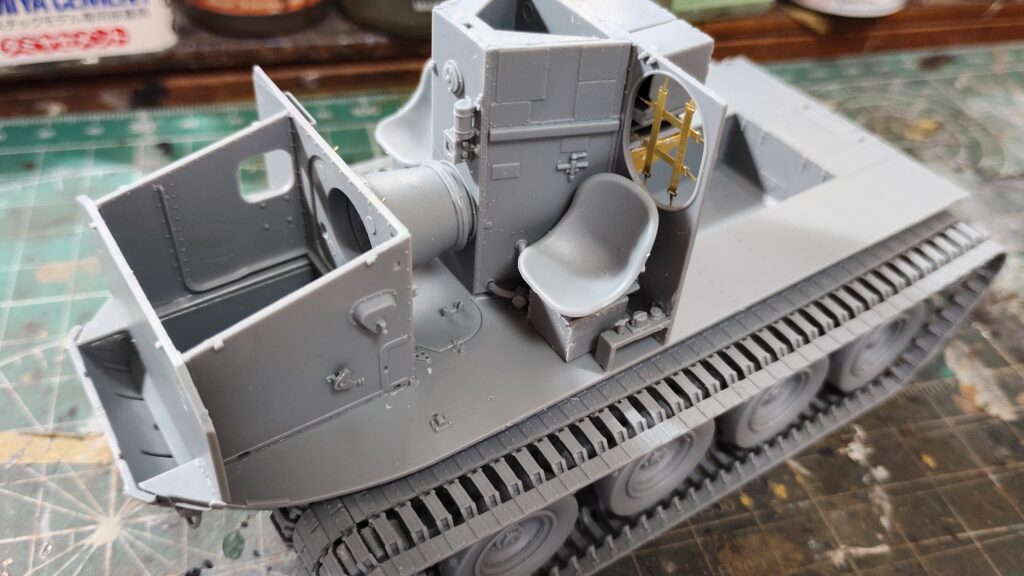

座席と中央隔壁を取り付けた状態が写真5になります。座席や座席回りの細部パーツは、組み立て後でも塗装できそうだったので接着しています。

エンジン部分の隔壁を取り付けた状態が写真6になります。助手席床部分に消火器を取り付けるのですが、組み立て後だと筆が届かないので別で塗装してから接着します。

運転席の計器板はメーターのデカールを貼る必要があります。そのため、分割して塗装とデカール貼りをしたかったのですが、周囲に細かいパーツが多く、塗装後に組立をする方が難しと感じたので、写真7のように組み立ててから塗装とデカール貼りをする事にしました。

車体中央にも写真8のように無線機があります。側面パーツを分割する事にしたので、塗り分けは難しくないのでこの無線機は車体に接着しています。このような位置にあるパーツは、バスタブタイプの車体場合だと塗装が難しいので、細かい塗り分けが必要な場合は塗装後に取り付けます。

フロントガラスなどのクリアーパーツは内部塗装が終了したら取り付けます。

このような感じで車体内部を組み立てていきます。塗装の事を考えると組立で迷う事が多くなってしまいますが、事前に基本方針でけでも決めておくと作業がいくらかスムーズに進みます。

今回はここで終了です。次回は車体内部の塗装になります。