前回は迷彩塗装について説明をしました。今回は細部塗装になります。

🐔前回の記事を下記に載せておきます。参考にして下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~⑰迷彩塗装(フンメル)編~

🐦️今回使用しているキットを下記に載せておきます。参考にして下さい。

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.335 ドイツ陸軍 重対戦車自走砲 ナースホルン

タミヤ(TAMIYA) 1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.367 ドイツ重自走榴弾砲 フンメル 後期型

=🐣標棹の塗装=

車体後部には赤と白のストライプ柄のポールがあります。これは標棹と呼ばれる物で、間接照準射撃の際に基準となる方位を示すためのポールになります。標棹は直接照準射撃では使用しないので、間接標準に対応していない対戦車砲には装備されていないです。

🐔間接射撃と直接射撃について詳しく説明した記事を下記に載せておきます。興味のある方は読んでみて下さい。

【初心者向け】対戦車砲と榴弾砲の違いを比べながら製作!(タミヤ 1/35 ナースホルン フンメル)~②対戦車砲と榴弾砲の相違点~

赤と白のストライプ塗装で悩んでしまう人もいると思うので、簡単にできるストライプの塗装法を説明します。

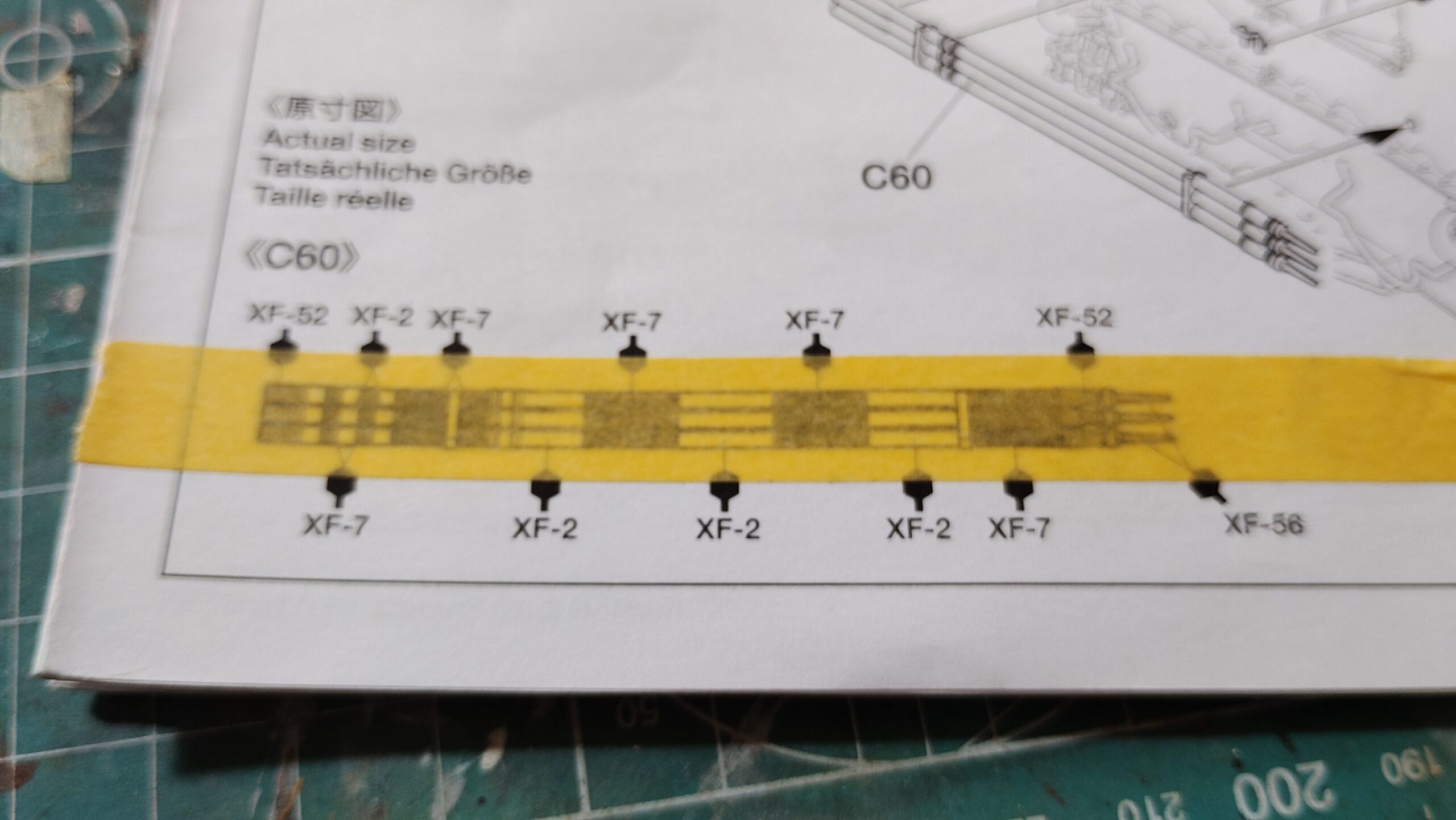

説明書には実物大の塗装図が印刷されています。この塗装図に写真1のようにマスキングテープを貼ります。

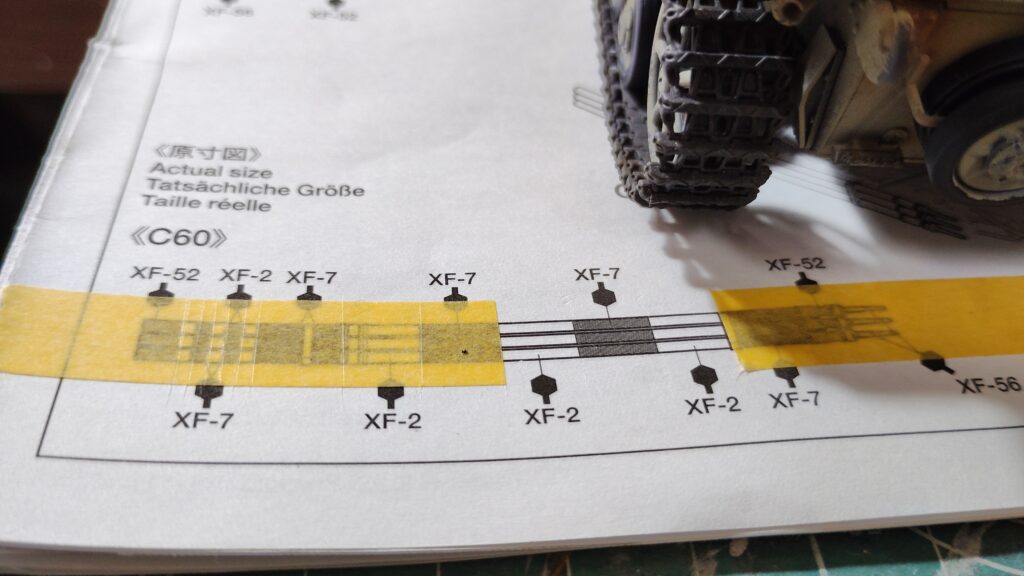

塗装図の赤と白の境目で写真2のようにマスキングテープを切断して、写真3のようにフラットホワイトで塗装をした標棹部分に貼っていきます。留め具部分などを目印にして、塗装図と同じ位置に貼るようにして下さい。

マスキングテープを貼り終えた状態が写真4になります。両端部分は、XF52フラットアースで塗装をするのでマスキングテープは貼ってないです。

マスキングテープを貼り終えたら、写真5のように赤で塗装する部分のマスキングテープだけを剥がしていきます。

マスキングを剥がしたらXF7フラッドレッドでストライプ状に塗装をします。マスキングテープは目印として使用しているので、写真6のようにマスキングテープとの境目に印を付ける感じで赤色をのせていくだけにしておきます。

マスキングテープが密着できない箇所は、毛細管現象によって隙間に塗料が流れ出してしまう場合があります。今回のようにマスキングテープを密着させるのが難しい箇所は、隙間部分に塗料が流れて、スミ入れのようにポールとポールの間に赤い塗料が流れてしまう危険性が高いです。そのため、マスキングテープが密着している部分に目印だけ付けて起きます。

マスキングテープを剥がした状態が写真7になります。

目印を参考にして写真8のようにXF7フラットレッドで塗装をします。溶剤で薄めすぎると塗料がポール間の隙間に流れてしまうので注意して下さい。

上手く塗る自信がない場合は、白部分をアクリル、赤部分をエナメルで塗れば修正時に下地が溶け出す事はないので、失敗を気にしないで塗装する事が可能です。

このあとコーティング塗装をするので塗膜は保護されますが、形状が複雑な部分はコーティングが弱い箇所が発生しやすくなります。エナメル塗料を併用した場合、エナメル系のスミ入れ塗料を流し込むと、拭き取りの際にコーティングが弱い部分の塗料が溶け出してしまう場合があるので、水性塗料で部分的にスミ入れを行うか、拭き取りをしないでスミ入れ用塗料を流し込むだけにするなどして、スミ入れを行って下さい。

🐦️クレオスから発売されている水性ウェザリングペイントは、専用の薄め液を使用すれば薄め過ぎても表面で弾かれる事無くモールドに馴染んでくれるので、エナメル系を使用した部分のスミ入れには最適です。下記に載せておくので参考にして下さい。

GSI クレオス(GSI Creos) GSIクレオス 水性ウェザリングペイント 6色セット

GSI クレオス(GSI Creos) GSIクレオス 水性ウェザリングペイント 専用うすめ液

ストライプ状の塗装をする場合、塗り分けをする部分にも同じ太さのマスキングテープを端から順番に貼っていく事で、簡単に等間隔のマスキングが可能になります。マスキングテープの太さを利用すれば、様々な間隔でのストライプ塗装が可能になります。

凹凸が少ない箇所ならエアブラシでの塗装も可能なので、ストライプの塗装で悩んでいる人は参考にしてみて下さい。

=🐣細部塗装とデカール貼り=

装備品や転輪のゴム部分などの細部塗装をして、デカールを貼ります。戦闘室内部の塗装と同様に、XF63ジャーマングレイで軽く塗装剥がれ表現も加えておきます。

細部塗装が終了したらタミヤアクリル塗料XF86フラットクリアーでコーティング塗装をして、ツヤの整えと塗膜の保護を行います。戦闘室内部は塗装が終了しているので、車体外部に吹き付けるようにします。マスキングをする必要はないですが、ツヤが消えてしまうので戦闘室内部の光沢した部分には吹き付けないように注意して下さい。

コーティング塗装が終了した状態が写真9~11になります。

今回はここで終了です。次回は汚し塗装になります。